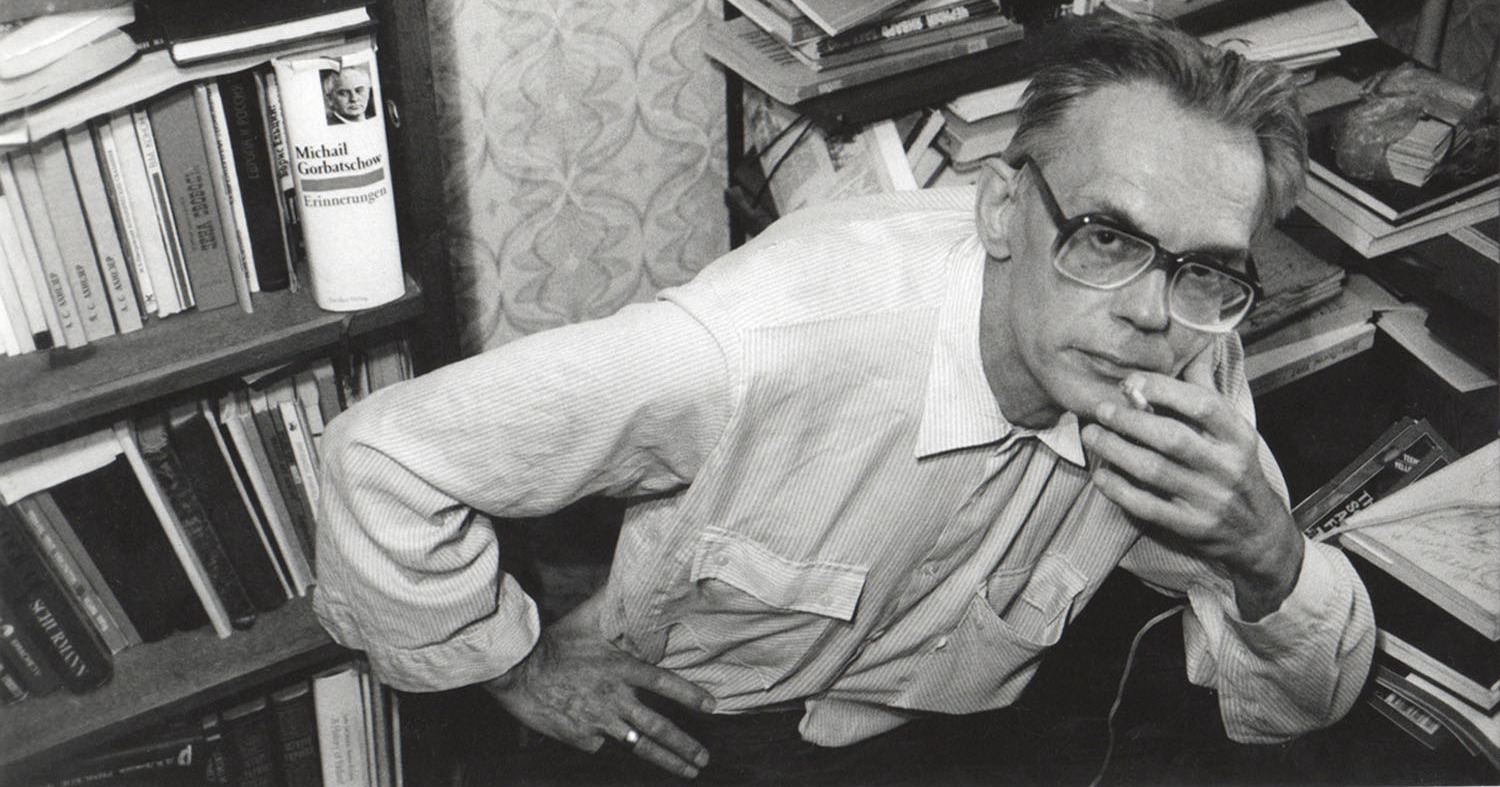

ОУ приводит текст лекции «От Российской империи до распада СНГ», прочитанной политологом и социологом Дмитрием Ефимовичем Фурманом (1943–2011), главным научным сотрудником Института Европы РАН, 29 сентября 2005 года в рамках проекта «Публичные лекции „Полит.ру“».

Во-первых, в этой лекции я хочу попытаться обрисовать логику процессов, происходящих на постсоветском пространстве. На самом деле это не постсоветское, а постимперское пространство, оно создано Российской империей, и все те элементы сохраняющегося единства, которые есть на этом пространстве, порождены общей историей, порождены принадлежностью всех стран СНГ и стран Балтии к Российской империи и ее преемнику — СССР. Задача — понять логику происходящих там процессов интеграции и дезинтеграции.

Во-вторых, на что я хочу сразу же обратить ваше внимание, процессы, которые шли на этом пространстве, являют собой уникально яркий пример тщеты человеческих усилий. Как я дальше буду говорить и как я постараюсь показать, регулярно по ходу всей истории распада этого пространства все усилия, которые были направлены на его сохранение, вели к его распаду, а те усилия, которые были направлены скорее наоборот, на его разрушение, могли вести к его восстановлению и укреплению. Процесс, который в конечном счете сводится к дезинтеграции пространства, не зависит от человеческих усилий, и его почти невозможно было ни ускорить, ни замедлить.

Это была некоторая общая прелюдия.

Российская империя — это одна из многих империй, существовавших в XIX — начале ХХ века. По своей организации Российская империя резко отличается от колониальных империй западных народов и, очевидно, ближе по своей структуре к таким континентальным империям, как Австро-Венгерская и особенно Турецкая. Хотя общих последовательных работ, которые бы серьезно сравнивали структуры этих империй, насколько я знаю, нет. Здесь еще непочатый край работы.

В чем принципиальное отличие колониальных империй западных стран и континентальных империй? В колониальных империях есть четкая и ясная грань между метрополией и колониями. Ясно, где кончается метрополия и где начинаются колонии. Эта грань прежде всего пространственная. Франция — колонии, Англия — колонии. Но с этой пространственной границей связаны культурные границы и правовые границы. Есть четкое разделение между гражданами метрополии и подданными империи.

При такой организации процессы, происходящие в метрополии, могут лишь в очень отдаленной перспективе затрагивать колонии. Метрополия может демократизироваться, там могут совершаться вообще невесть какие процессы — например, вся французская история XIX века. До колоний это не доходит. Колониями все равно управляют присланные чиновники. То есть в конечном счете это где-то доходит, но доходит лишь очень опосредованно и очень нескоро. Франция могла стать республикой, сохранив свою империю. Была Французская республика для себя и Империя для народов колоний.

Некой аналогией этому может служить другое общество, где есть жесткая грань. Это совсем другое, но есть схожие элементы. Могла быть более или менее демократическая структура в ЮАР по отношению к белым, потому что была четкая грань, которая отделяла белых от черных, точно так же, как и в южных штатах во времена рабства. Была демократия для себя.

В континентальных империях не было такой четкой грани. Это различие не так очевидно. В Турции никогда не было ясно, где кончается собственно Турция, этническая Турция. И в Российской империи никогда не было ясно, где кончается Россия.

Не было ясно территориально: единое государство, единый состав подданных. Не было ясно культурно: границы русского народа определялись очень медленно и очень постепенно, до сих пор не до конца ясно, где проводить границу между русскими и белорусами, русскими и донскими казаками, русскими и украинцами, в свое время — русскими и сибиряками.

В такой ситуации, в таком государстве не может быть демократизации метрополии при сохранении империи. Процессы демократизации в таких государствах сразу же захватывают всю территорию и ведут к дезинтеграции империи.

Процессы демократизации, изначально не столько политической, сколько социальной, шли в Российской империи на протяжении всего XIX века. Они расшатывали Российскую империю так же, как процессы демократизации и модернизации в целом расшатывали все империи в этот период — прежде всего континентальные, но в конечном счете, с некоторым запозданием, и колониальные.

Эти социальные процессы: урбанизация, расширение связей, усиление горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, сбивание населения в какие-то большие группы, распространение грамотности и средств массовой информации, ослабление сословного сознания и усиление, соответственно, этнического сознания — приводили к процессам, разрушавшим эти империи. Это были процессы нациеобразования, сбивания этих неопределенных этнических групп — наций. В Российской империи этот процесс принимает две формы.

Прежде всего, в XIX веке он принимает форму появления русского национализма, славянофильства. Идея славянофильства — это превращение неопределенного этнического государства: вообще оно считается вроде бы русским, но прежде всего это государство — империя Романовых... Один из министров Николая I, Канкрин, сказал, что, по идее-то, не надо говорить «русские», лучше изобрести какое-то другое слово и называться, как он предлагал, или «петровскими», или «романовскими». В некотором роде идея советского народа. Славянофилы же хотели превращения империи в русское государство.

Чего они требовали: ограничения роли нацменьшинств, которая была колоссальной в XIX веке, особенно роль немцев; русской колонизации окраин; прекращения того ненормального состояния, с точки зрения русского национального сознания, когда центр мог иметь меньшие гражданские и юридические права, чем инородческие периферии; унификации империи, то есть создания единой административной сетки, единой администрации империи в целом. В целом имелось в виду превращение Российской империи в Русскую империю.

Но параллельно с этим идут другие процессы нациеобразования у других народов, населяющих империю. Как русский народ превращается в современную нацию, так превращаются в современные нации и другие народы. Это процессы идут параллельно, и на протяжении всего XIX и в начале ХХ века усиливается национальная борьба.

Царская власть, которая постепенно теряет старую традиционалистскую легитимизацию, поддается русским националистическим идеям и начинает постепенно осуществлять националистическую программу, программу русификации. Чем больше она ее осуществляет, тем больше противодействие ей со стороны поднимающихся национальных движений других народов. Особенно со времен Александра II нарастает национальная борьба, причем она возникает там, где ее никто не ждал и не предполагал. Возникает украинское самосознание и появляется украинское национальное движение.

Все внимание русского национализма, славянофильства в Литве было приковано к полякам, а в Лифляндии и Эстляндии — к немцам. Они казались врагами, они казались опасными. В результате вдруг неожиданно появляется национальное движение народов, о которых никто даже думать не думал, — латышей и эстонцев, движение значительно более серьезное и значительно более опасное для России, чем маленькая немецкая верхушечная прослойка. И так далее.

Русский национализм, конечно, не хотел разрушения империи. Он хотел превращения ее в Империю русского народа. Но он подтачивал империю.

Процессы нациеобразования — как образования русской нации, так и образования других наций — постепенно подтачивают империю. Так же, как они подтачивали в этот период и Турецкую империю, которая потихоньку разваливалась, и Австрийскую, которая сначала стала из Австрийской Австро-Венгерской, а потом обе эти компоненты — и Австрийская, и Венгерская — начали постепенно расшатываться.

Во время Первой мировой войны в качестве ее результата происходит распад Российской империи; происходит он практически одновременно с распадом двух других континентальных империй: Турецкой и Австро-Венгерской. И происходит это по схожим причинам: организм империи был расшатан длительным процессом нациеобразования, затем по нему был нанесен удар военным поражением.

До этого момента история Российской империи и истории других континентальных империй идут параллельными путями. Дальше начинается резкое расхождение. Ни Австро-Венгерская, ни Турецкая империя не смогли восстановить единство своих имперских пространств, а пространство Российской империи было восстановлено.

Почему это получилось? Это принципиальное отличие судьбы Российской империи от судеб двух других связано с тем, что в России к власти на волне революции приходят большевики. Истинными восстановителями империи были большевики. Здесь мы впервые встречаемся с очень сильным примером описанного мною выше парадокса: того, как человеческие усилия ведут к совершенно другим результатам, чем люди предполагали и хотели.

Русский национализм, конечно, не хотел разрушения империи. Он хотел превращения ее в Империю русского народа. Но он подтачивал империю. Русские «белые» в качестве одного из основных своих лозунгов приняли лозунг о единой и неделимой России, то есть речь шла о восстановлении имперского пространства. Борясь под лозунгом единой и неделимой России, они создали себе врагов в лице всех национальных движений, которые возникли в этот период на имперском пространстве.

Большевики совершенно искренне не желали восстановления империи. То государство, которое они создавали, которое они видели, в их сознании не было преемником старого государства. Это было началом чего-то принципиально нового, что в конечном счете должно было охватить все человечество. Это была догматическая квазирелигиозная страстная интернационалистическая идеология. Именно это и позволило сохраниться имперскому российскому пространству. Интернационализм большевиков разоружал все национализмы. Большевики искренне были готовы принять и воплощать в жизнь все националистические программы, которые вообще возникли на территории Российской империи.

При одном условии. Это условие для националистов в то время могло казаться не самым важным. Сейчас нам оно кажется самым важным, тогда это могло быть по-другому: господство коммунистической партии большевиков.

Для какого-нибудь азербайджанского националиста, основная идея которого заключалась в том, чтобы сделать каким-то образом нацию из аморфной массы, сделать азербайджанский язык, научить всех говорить на хорошем азербайджанском языке, дать всем национальное самосознание, — в конце концов, не так важно, если большевики сделают это под своими лозунгами, да и лозунги не такие уж плохие.

Именно этот страстный интернационализм, именно страстное нежелание восстанавливать империю позволили ее восстановить. И искреннее желание восстановить империю не позволило белым сделать это.

В самом названии нашего государства было заложено отсутствие преемственности с Российской империей. Его не назвали Российским союзом, Союзом наций Российской империи — просто Союз советских социалистических республик, который в конце концов должен был стать союзом всех народов мира, которые рано или поздно должны были совершить у себя социалистические революции.

В ситуациях выбора между белыми и большевиками для всех националистов, в общем-то, выбора не было. Ясно, что большевики неизмеримо лучше, что большевики — союзники. В результате под большевистскими лозунгами было восстановлено единство имперского пространства и были потеряны лишь те части, в которых жили народы с наиболее четко и давно сформировавшимся самосознанием. Ушли финны, республики Прибалтики, которые потом мы вернули, и Польша.

На каких основах могло быть восстановлено старое государство, какие идеи были в нем заложены? Естественно, в их числе была идея полного равноправия. Государство это могло быть, в соответствии с большевистской идеологией, лишь федерацией равных народов, в котором нет никаких признаков национального угнетения. Но федерация равных народов, в которую на единых правах входит такой колоссальный народ, как русские, и такой маленький народ, как, скажем, буряты или даже грузины, — это просто немыслимая ситуация. Это утопия, и такого государства быть не может.

Понятно, почему быть не может. Если государство построено на принципе равноправия — то есть каждый народ имеет, грубо говоря, один голос, — то маленькие, крохотные народы могут иметь право вето и могут распоряжаться невероятными ресурсами всего этого пространства. Если этого нет, то государство все равно превращается в государство основного народа прежде всего. И построение на этом пространстве реальной федерации равных народов было невозможным. Это было утопией.

Однако созданное большевиками государство реально и не было федерацией. Равноправие народов и федерализм были элементами большевистской идеологии, причем имевшими непререкаемое догматическое значение. Но именно догматический, квазирелигиозный характер этой идеологии исключал добровольность и какой бы то ни было реальный федерализм, как он вообще исключал какие бы то ни было свободы. Идеологические догмы требовали федерализма и равноправия. Но квазирелигиозный характер идеологии требовал абсолютной унитарности. В результате возникает государство, в котором догматически закреплены принципы равноправия и федерализма, но которое на самом деле более унитарное и более централизованное, более жестко управляемое, чем предшествовавшая Российская империя.

С самого начала это государство было построено на прямо противоположных друг другу основаниях. И соединение их, возникновение такого государства было возможно лишь при господстве догматической идеологии, которая позволяет не замечать противоречий, которая позволяет таким фикциям существовать в течение долгого времени. Все понимают, что вроде бы никаких добровольности и равноправия нет и быть не может, но все же все в них верят.

И очевидно, что это был единственный путь, следуя которому, можно было воссоздать единство этого пространства. Воссоздать его просто как новый вариант Российской империи было уже невозможно. Процессы нациеобразования зашли достаточно далеко. И даже если представить себе ситуацию, что белые каким-то образом побеждают, через некоторое время все начнет разваливаться. Задержать процесс развала на все годы существования советской власти, очевидно, можно было только этим очень своеобразным и странным путем. Что и было сделано.

Но все эти годы в специфических советских формах, в новых формах, продолжались те же самые процессы, которые подрывали Российскую империю. Те же процессы нациеобразования были задержаны, но они продолжались внутри нового советского государства, и в конце концов, когда к концу советского периода стало ясно, что находящийся в идеальных условиях, полностью защищенный от каких-либо угроз извне организм государства подточен этими процессами до такой степени, то распад его потребовал минимальных усилий, произошел с удивительной легкостью и с удивительной простотой.

Как происходил национальный распад советского государства? Я уже говорил, что Российская империя разрушалась с двух концов: и посредством российского национализма, который стремится превратить ее в империю русского народа, в национальное государство, и посредством национальных движений других народов, которые пытаются этого не допустить. С тех же двух концов разрушалось советское государство.

Вначале созданное большевиками государство мыслилось не как преемник империи. Но что такое унитарное государство, жестко централизованное, возникшее на территории бывшей Российской империи, в котором естественный центр — Москва (и Санкт-Петербург, но это не важно), в котором единственный возможный и естественный язык национального общения — русский, во главе которого стоят или русские, или обрусевшие — как сейчас говорят, русскоговорящие — представители национальных меньшинств? Вне зависимости от своей идеологии это государство объективно является новым вариантом Российской империи.

Отчасти это выражается даже в его формальной организации. Формальная организация советского государства могла ну очень далеко отстоять от его реальной организации. Правовые конструкции могли быть самыми разными, потому что государство не было основано на этих правовых конструкциях. Но даже при таком возможном расхождении реальности и правовых конструкций, тем не менее, все равно была воссоздана некая иерархия народов. Существовала фикция — равноправие великой России и маленькой Грузии, — но даже в чисто теоретической конструкции мы не могли подключить к этому, скажем, Бурятию и Адыгею. Это было бы просто слишком смешно. В это невозможно было бы поверить.

В рамках даже формальной структуры советского государства были большие различия между Россией и другими республиками. Россия не имела своей Академии наук, не имела своего ЦК. В некотором роде она как бы была лишена того, что имеют другие республики. Почему? Потому что было ясно понимание того, что общесоюзный ЦК, общесоюзная Академия, все эти общесоюзные институты и есть в основном российские. Появление вторых — собственно российских — означало бы создание двух реальных центров сил, что невозможно и что привело в конце концов к крушению государства, когда эти институты все-таки появились.

Постепенно, хотя и довольно быстро, происходит процесс, когда главенствующее положение России в этом государстве начинает постепенно осознаваться, начинает переходить из реальности в сферу идеологии. Эсхатологические ожидания мировой революции отходят в прошлое. Мировая революция не происходит, и при Сталине происходит важная идеологическая трансформация, которая, как и многие подобные трансформации, внешне может казаться незаметной, из-за того что словесное изменение очень маленькое. На самом деле оно имеет глубочайшее значение.

Сталин говорит о возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране, в СССР. Если до этого СССР мыслится просто как первый взятый мировой революцией плацдарм, и смысл существования СССР — это дальнейшее распространение этой революции, когда, как это было у ранних большевиков, он может быть брошен в «топку» мировой революции, он слуга мировой революции. Теперь возникает прямо противоположное. Если возможен социализм, возможно осуществление утопии в одной отдельно взятой стране, то эта страна становится высшей ценностью, и, наоборот, все мировое коммунистическое движение должно происходить вокруг этой страны и для этой страны.

Постепенно преданность большевиков мировой революции трансформируется в преданность государству, первому в мире социалистическому государству. И это государство, по мере отступления эсхатологических ожиданий... А собственно говоря, у нас в 20–30-е годы происходит примерно то же, что происходило после победы христианства. Очень интенсивные ожидания второго пришествия Христа и тысячелетнего царствия Христова не могут быть отменены — это догма, — но это пришествие может быть отодвинуто на когда-то, Бог его знает когда. То же происходит с идеей мировой революции и конечной победы социализма — когда-то.

По мере этой трансформации государство начинает все больше и больше осознаваться не как зародыш новой хилиастической всемирной общности, а как преемник старого государства. Это новое государство с новой идеологией, но и в новой идеологической форме это то же государство, которое создавалось и расширялось русскими самодержцами и теми русскими полководцами, чьими именами стали называть ордена.

Если Ленин, страстный интернационалист, очень страстный противник русского шовинизма, даже можно сказать, наверное, русофоб, выражаясь современным языком (есть его фраза, которая сохранилась в мемуарах Горького: «Умный русский человек или еврей, или с примесью еврейской крови» — жутко русофобски звучащая фраза), то Сталин, с одной стороны, продолжая быть марксистом, верным учеником Ленина и даже новым классиком марксизма, с другой стороны — уже классический русский авторитарный владыка, верный ученик Ивана Грозного и Петра I.

Эта возникающая при Сталине поразительная комбинация имперских символов, ощущения преемственности со старым российским имперским государством и одновременно сохраняющихся марксистских и интернационалистических символов, по-моему, совершенно идеально выражена в одной фразе нашего старого гимна — совершенно потрясающая по своей противоречивости и по своему безумию фраза: «Союз нерушимый республик свободных // Сплотила навеки Великая Русь». То есть республики свободные, но союз их вечный и нерушимый, и сплотила их одна республика — Великая Русь.

Я говорил о первых ловушках, о тех ситуациях, когда люди стремились к одному, а получалось все совершенно по-другому. Белые стремились воссоздать единую Россию, и это не получилось. И вдруг в 30-е годы некоторые белые начали понимать, что абсолютно антинациональные силы, эти большевистские комиссары, в громадной степени состоявшие из бывших представителей национальных меньшинств, неожиданно ее восстановили, что все возвращается на свои места. В 30-е годы ощущения очень многих белых эмигрантов и неэмигрантов, «внутренних» эмигрантов, оставшихся в России, сводились к тому, что «Боже мой, ничего страшного не произошло; было смутное время, но страна продолжает жить, мы снова живем в этой стране — это наша страна».

И наоборот, те ультраинтернационалисты, которые создавали это государство, попадают в ловушку. Государство оказывается не их, значительная их часть идет в лагеря и гибнет.

Война с фашистской Германией — это уже не революционная война, не идеологическая даже война, это прежде всего Отечественная война. И в ходе этой войны, этого периода Сталин практически восстанавливает территорию Российской империи — возвращает Прибалтику, — и после победы над Гитлером Российское государство в своей новой форме достигает немыслимого величия. Таких государств в истории практически не было, когда из одного центра управлялась территория от Меконга до Эльбы. Это больше, чем то, что было у Чингисхана.

Очень интересно, что это новое осмысление СССР как продолжения Российской империи, как продолжения того же государства, старого русского государства, является некоторым ограничением российской экспансии. Факт, на первый взгляд, может быть, даже несколько странный: в сознании Сталина границы старой Российской империи значили очень много. И он их практически не решался переступать. Ленин и вообще ранние большевики, конечно, не задумываясь переступили бы их. У них просто не получилось, но совершенно ясно, что, если бы победила венгерская революция, Венгрия вошла бы в Союз Советских Социалистических Республик. Сталин воссоздал старые границы Российской империи, но не присоединил даже Польшу: он создал систему вассальных государств, которые фактически были подчинены Москве, но все-таки не входили в состав СССР.

Здесь, очевидно, присутствует какое-то понимание, что включение этих государств разрушит структуру. Мы включим большие народы с сильным самосознанием, и сохранение русского государства уже будет невозможно. Все-таки прежде всего — русское государство.

Империя начинает принимать форму трех концентрических кругов. Самый маленький круг — это Российская Федерация и маленькие народы, которые включены в нее. Дальше второй круг — это теоретически равноправные республики, входящие в СССР. Третий, самый большой, самый широкий круг — это вассальные государства, которые теоретически вообще являются независимыми, они связаны как бы только партийными узами и межгосударственными соглашениями.

Эпоха Сталина — это эпоха предельного напряжения обоих компонентов осмысления советского государства: и марксистского осмысления, и русского националистического осмысления. То есть Сталин — и классик марксизма, новый Ленин, и новый Иван Грозный. И такое интенсивное соединение столь противоположных компонентов могло происходить лишь в условиях очень сильного террора, который не давал задумываться, и в условиях очень больших побед, которые вроде бы легитимизировали эту ситуацию. Если мы победили Германию, если мы распространили свое влияние и на Китай, и на Вьетнам, и на куда угодно — значит, это правда, значит, все так возможно.

После разоблачения культа личности интенсивность обоих этих компонентов ослабляется, новые правители уже и не классики марксизма, и не новые Иваны Грозные, Петры Первые. Но страстный интернационализм раннего большевизма уже не восстановим. И начавшийся еще при Сталине, а затем продолжившийся процесс распада внешней советской империи усиливает национально-русский компонент в восприятии советского государства.

Территория соцлагеря, как он сформировался при Сталине, слишком велика, чтобы она могла реально контролироваться из одного центра. Уже при Сталине появляются первые трещины: отпадает Югославия. После смерти Сталина отпадают Китай, Албания, Северная Корея и усиливаются тенденции к самостоятельности как в форме национальных, антикоммунистических движений, так и в форме стремления к самостоятельности самих коммунистических верхушек.

Процесс расширения империи начинает сменяться процессом ее сжатия. Он в какой-то степени камуфлируется появлением наших новых союзников и сателлитов в 60-е годы в ходе распада колониальных империй, но идея победы социализма во всем мире и эсхатологический компонент в осмыслении СССР практически исчезают. Процесс имперского переосмысления внешней политики, начавшийся при Сталине, фактически завершается в эпоху Брежнева. СССР теперь мыслится просто великой державой, ведущей с другими державами лишенную какой бы то ни было ясной перспективы вроде победы социализма во всем мире бесконечную борьбу за влияние, такую же бесконечную и, в общем, бессмысленную, как борьба империалистических держав в начале ХХ века. Вечная борьба без логического конца и идейной перспективы.

Эпоха Сталина — это эпоха предельного напряжения обоих компонентов осмысления советского государства: и марксистского осмысления, и русского националистического осмысления. То есть Сталин — и классик марксизма, новый Ленин, и новый Иван Грозный.

Постепенный упадок марксистско-ленинской идеологии и некоторое ослабление идеологического контроля приводят к тому, что русский национализм вновь начинает оформляться как относительно самостоятельное движение, несколько оппозиционное. То есть все процессы происходят примерно такие же, как и в ХIX веке. И отношение власти к появляющемуся русскому национализму примерно такое же. Как Николай I боялся и не любил славянофилов, потому что понимал, что славянофильские идеи и доктрины при всей их формальной лояльности несколько разрушают империю, подтачивают ее основы, так же и советская власть несколько боялась русского национализма. И как утрачивающая традиционную легитимизацию царская власть начинает искать какую-то новую идеологическую опору, и эта новая опора оказывается национализмом, которому она поддается, точно так же и советская власть, которая утрачивает старые коммунистические идеологические основания.

Продолжается русификация — с большей интенсивностью, чем в царское время, — достигает колоссальных успехов. На этот раз ей в большой степени способствовало исчезновение конфессиональных барьеров. В царскую эпоху был очень жесткий барьер: стать русским можно было, лишь перейдя в православие, что довольно трудно. Здесь это не требовалось, барьеры были более легко преодолимы. Также этому способствовала модернизация общества: практически всеобщая русская грамотность, громадная мобильность, потребность в языке межнационального общения.

Возникает идея слияния наций. Фактически это означало их слияние на русской культурной основе, расширение пространства русского языка и расширение русской нации. И к концу советской эпохи могло казаться, что это, в принципе, уже не то чтобы за горами: действительно, процесс русификации зашел очень далеко. Но как в эпоху Российской империи успехи русификации не могли компенсировать ослабление традиционалистской лояльности к самодержавию, так и успехи русификации в СССР не могли компенсировать упадок скрепляющей государство идеологии. Тем более что ряд структурных элементов, имманентных советскому государству, ограничивали возможность русификации и, наоборот, способствовали прямо противоположным процессам — процессам становления из окраинных этносов современных наций. Для них оказывается все более и более тесной оболочка становящегося все более и более русским союзного государства.

Коммунистический интернационализм был закреплен догматически, и это накладывало определенные ограничения на возможность трансформации государства в национально-русское. Федерализм был фиктивным и не мог не быть фиктивным, но одновременно он был догматически принятым, он был одним из сакральных элементов идеологии.

При этом в республиках велась работа с «национальными» кадрами — та же самая работа, которая шла в Российской империи. В Российской империи не по отношению к развитым народам, имевшим свою сформировавшуюся и развитую элиту, как поляки, а по отношению, например, к казахам, к более отсталым народам (то же делали англичане и французы в своих колониальных империях) создается слой европейски образованных, но принадлежащих к данному этносу людей, без которых невозможно управление. И именно этот слой становится в дальнейшем руководителем всех антиколониальных войн. Созданный самой империей для управления колониями слой и становится той новой элитой, которая ведет антиколониальную борьбу.

Сам процесс становления из колониальных народов новых наций в громадной степени совершается руками колониальных владык. Англичане создают индийские языки: они их фиксируют, они создают грамматику, они определяют границы между ними и так далее.

Что происходит в советской России: продолжаются все те же процессы, что шли в Российской империи, только с большей интенсивностью и с бо́льшим размахом. Изучаются и кодифицируются языки, создаются словари и учебники. Быстро достигается всеобщая грамотность, изучается фольклор и записываются народные эпосы. Развивается социалистическая по содержанию, но все же национальная по форме литература, а также театр, живопись, современная музыка, культивируется (хотя и в каких-то ущербных формах — нигде нельзя было говорить о русском завоевании) национальное самосознание. Государство стремится развивать национальную интеллигенцию, национальную бюрократию, без которой вообще невозможно управление. Более того, стремление ускорить модернизацию отсталых народов порождает систему привилегий для них при приеме в вузы, приеме в партию и так далее. Это система некоторой дискриминации русских в обмен на признание их старшими братьями, что сохраняется почти до конца советской эпохи.

Государство стремится создать в республиках все атрибуты полноценных социалистических наций и государств. В каждой республике должны быть свои ЦК, Верховные советы, Советы министров, Академии наук, творческие союзы, театры, филармонии, свои памятники великим людям прошлого, признанным идеологически приемлемыми. И если при Ленине, при всем страстном интернационализме большевиков, реально окраинными республиками управляли не представители местных народов, а кто угодно, присланный из центра, то со сталинской эпохи возникают новые советские элиты, и управление республиками переходит в руки представителей местных национальных элит. Устанавливаются границы между республиками. В Российской империи вообще не было этих границ, были губернии. Советская власть вначале создает эти границы, но они мобильные и могут меняться. Но по мере общего окостенения советского государства границы, которые изначально создаются во многом случайно, окостеневают, и переход республик в иной статус или присоединение области одной республики к другой, что очень легко осуществлялось при Сталине и еще было возможно при Хрущеве — пресловутый Крым, — становится затем абсолютно невозможным. Межреспубликанские границы приобретают незыблемость государственных.

Практически незыблемыми становятся и национальные границы. Один очень важный интересный момент советского государства — это, конечно, паспорта, фиксация по родителям национальной принадлежности. Если бы этой фиксации не было, то процесс русификации, перехода в русский народ был бы очень облегчен. Громадное количество людей — половина Украины! — говорила по-русски. Если бы не было вот этого, у них бы постепенно утратилось национальное самосознание — мало ли, что человек имеет фамилию на «-нко». Но паспорт не дает это сделать до конца, там все равно зафиксировано, что ты украинец, еврей или кто угодно.

Пока сохраняет свое значение коммунистическая идеология и государство управляется не своими формальными конституционными органами, а подчиняющимся жесткой дисциплине партаппаратом, федерализм остается камуфляжем, фикцией. Но постепенный упадок коммунистической идеологии вел к тому, что как во внешнем круге империи, в странах народной демократии, ослабевал контроль Москвы и фиктивная независимость этих стран становилась все более и более реальной, так и внутри СССР своеобразную реальность начал принимать советский федерализм. СССР к концу своей жизни, естественно, не был той федерацией, которую провозглашала советская Конституция и которая вообще не могла существовать. Но он и не был тем унитарным государством, каким он должен был быть на основании также превращавшихся постепенно в фикцию партийной дисциплины и партийного устава.

Республиканские элиты непрестанно выражали свою преданность идеалам коммунизма, русскому старшему брату — замечательная фраза Шеварднадзе о том, что солнце для Грузии встает на севере. Но удовлетворенная этим и стремящаяся лишь к стабильности Москва не вмешивается во внутренние дела республик. Фактически национальные республики превращаются в нечто вроде вассальных царств, где правили местные элиты, руководимые несменяемыми рашидовыми, кунаевыми, алиевыми и так далее.

Очень интересные события — это, конечно, события 1986 года в Алма-Ате. Горбачев посылает туда русского, и возникает восстание. До такой степени зашли процессы, которые шли постепенно, медленно и незаметно, что коммунистическое казахстанское руководство стало осознаваться как национальное руководство. Попытка убрать его привела к восстанию. Это был очень важный момент, своего рода момент истины.

Постепенно возникает еще один интересный и важный момент. Реальные, неформальные механизмы социальной жизни начинают все больше и больше определяться не нормами коммунистической идеологии, а нормами национальных культур. И все отчетливее проступают национальные различия. Формально общественная жизнь Эстонии подчинялась тем же законам, что и жизнь Туркмении. Фактически же внутри СССР начинают складываться абсолютно разные общества. И то, что после распада СССР невероятно быстро они пошли совершенно разными путями и очень быстро достигли предельных точек, возможных в их политическом развитии, говорит о том, что все это уже было заложено в них.

Фактически к концу советского периода обруч коммунистической идеологии предельно ослаб, а степень готовности нерусских наций СССР к самостоятельному государственному существованию была во много раз выше, чем во время распада Российской империи. Национальные государства вылупились из советского яйца уже практически полностью сформировавшимися национально-государственными организмами. Поэтому и сам этот распад произошел значительно менее болезненно, чем в 1917 году.

В 1917 году начался хаос. Границы не были определены: ни одна нация не знала своих границ. Сразу же начинается борьба всех со всеми. Теперь же есть границы, есть четкое определение того, кто входит в эту нацию, есть сформированные языки, есть система власти, сформированная элита — есть все.

Однако когда мы говорим о подготовленности распада СССР, мы должны очевидно различать объективную подготовленность и субъективную готовность к этому общества. Особенностью распада СССР, с моей точки зрения, было сочетание очень высокой объективной подготовленности — сама легкость этого распада говорит о том, что СССР созрел для него, — и очень низкой субъективной подготовленности. Как очень больной человек может не знать о своей болезни, так СССР был на грани смерти, но советское общество об этом не знало.

Эта особенность проистекает из самой природы советского общества. Тоталитарное общество — и его руководство, и массы населения — по определению не может знать само себя, у него нет инструментов самопознания, его болезни и слабости глубоко запрятаны от него самого. Поэтому его реформирование, предпринятое Горбачевым, было попыткой лечить организм, анатомия и физиология которого были абсолютно не известны. Причем не только Горбачеву, но и вообще никому. Американцам — так же, как и нам.

Естественно, столкнулись с непредвиденными результатами реформаторских действий. Самым важным из них было скорое разрушение советского государства, которое, как быстро выяснилось в ходе перестройки, скреплялось лишь обручем КПСС и распалось, как только этот обруч был снят.

Распад этот не был подготовлен, и в условиях СССР он и не мог быть подготовлен какой-либо длительной антиимперской и сепаратистской борьбой, как, например, борьба за независимость Индии, которая велась десятилетиями. Он был подготовлен процессами, которые шли под поверхностью общественной жизни, значение которых совершенно не осознавалось. Поэтому он прошел с удивительной скоростью, но практически неосознанно.

К чему приводит горбачевская либерализация? Она вызывает к жизни националистические движения, как сепаратистские движения в Прибалтике, так и полусепаратистские, направленные друг против друга; возникает масса национальных конфликтов. Эти движения не представляют собой смертельной физической угрозы для государства и могли быть относительно легко подавлены силой. Но их подавление означало бы конец предпринятой Горбачевым либерализации, и центр на это не идет.

Между тем по мере ослабления центра, роста низовых националистических движений и опасности, исходящей от неконтролируемых процессов в России, республиканские номенклатурные элиты сами начинают склоняться к сепаратизму. Республиканские власти быстро шли к пониманию того, что в их руках есть механизмы, позволяющие им контролировать их страны. Что независимость и отказ от коммунистической идеологии, в которую уже практически никто из них не верил, будет означать не только освобождение от контроля Москвы и освобождение от угрозы со стороны своих националистов, лозунги которых они таким образом перехватят, но и резкий подъем собственного социального статуса. Сохранение власти сложившихся внутри советского государства национальных элит потребовало разрушения этого государства.

СССР разрушался не только процессами, происходившими в национальных республиках, но и процессами, происходившими в русском обществе. Здесь Горбачев сталкивается с демократическим антикоммунистическим движением во главе с Ельциным. Оно смогло захватить руководство Съездом российских депутатов, а затем добилось победы своего лидера на выборах президента России. После этого конфликт российской демократической оппозиции и Горбачева принимает форму конфликта российских и союзных органов власти.

Идеология российского демократического движения очень аморфна. Она соединяла очень разные и противоречивые элементы, очень эклектична. В ней есть реальный антиимперский компонент. Но в ней был и другой компонент, без которого, наверное, победа не была бы возможной.

Это русско-националистический компонент. Одним из важнейших элементов агитации Ельцина и демократов являлось утверждение, что Россия эксплуатируется союзным государством, что она неполноправна (например, нет своего ЦК).

Насколько это было искренне и насколько это было демагогией, сказать невозможно. Я думаю, что они сами не могли бы это сказать. Но с политической точки зрения эти лозунги были очень выгодны. Выдвигая их, демократическое движение солидаризировалось с противниками горбачевского либерализма из противоположного имперского, русского шовинистического лагеря, фактически создавая с ними единый антигорбачевский фронт.

И здесь опять мы видим те ловушки, которые история расставляет разным идеологическим течениям. В очередной раз русский национализм попадается в ловушку. Русский национализм, как и в Российской империи, не стремится сначала к распаду империи, а потом — к распаду СССР. Он стремится к превращению СССР в государство с ясными преимуществами русских, ясное национально-русское государство. Он не хочет, чтобы русский народ продолжал приносить какие-то жертвы. Это старший, главный народ, и он должен ощущать свое главенство и старшинство.

Но именно выдвижение такого рода лозунгов и привело к разрушению того государства, только в котором Россия и могла бы быть великой державой. Очень характерно, что первым мысль о возможности выхода России из состава СССР озвучил не кто-либо из демократов-западников, а русский националист писатель Распутин. Русский национализм попадает в ловушку: его борьба за величие России приводит к разрушению того государства, в рамках которого Россия только и могла бы быть великой.

Если бы горбачевский центр столкнулся лишь с сепаратизмом национальных республик, он бы еще мог с этим справиться. Если бы он столкнулся с этим сепаратизмом и небольшим чисто демократическим движением в России, он бы тоже смог справиться. Но когда он сталкивается с мощным движением, которое синтезирует, комбинирует и демократические лозунги, и идеи национализма, он уже справиться не может. С русским сепаратизмом справиться было невозможно. Создание российского президентства и избрание президентом России Ельцина явилось переломным моментом в процессе распада союзного государства.

Этот распад происходит очень быстро, но он происходит в результате действия самых разных сил, и лишь очень немногие, не самые важные и сильные из них, сознательно стремятся к этому распаду.

Даже Ельцин и его ближайшие соратники, которые упорно боролись с союзным центром и призывали голосовать на референдуме против СССР, не имели никаких ясных идей о будущем Союза. Борьба с союзным руководством была для них прежде всего не идейной борьбой с империей, а борьбой за власть, в которой они могли использовать самые разные лозунги и самых разных союзников. И когда после августовского путча ГКЧП стало ясно, что центр предельно ослаб и больше не представляет угрозы, а нерусские республики готовы к отделению, у Ельцина и его сподвижников возникла идея, что они смогут перехватить союзную власть.

Это очень интересный период, в будущем, наверное, он будет очень много изучаться — период между августовским путчем и Беловежскими соглашениями. Ельцинская власть стала угрожать союзным республикам территориальным переделом и фактически войной, если они выйдут из Союза. То есть только что они боролись с Союзом, и тут же начался новый период, очень недолгий, когда они пытались сохранить Союз, — но поставив себя на место Горбачева, на место союзного центра.

Идея Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР, возникает у российских лидеров в самый последний момент. Можно сказать, что эти соглашения буквально свалились на голову не готовому к ним народу. Это сочетание объективной подготовленности и легкости распада с субъективной неготовностью к нему, его неожиданностью — специфическая черта гибели тоталитарной советской империи.

Государство полностью защищено ракетами от любой угрозы извне. Через КГБ оно защищено от любой попытки революции снизу и сепаратизма. И пало оно не в результате военного поражения, не в результате длительной борьбы народа за освобождение, но и не в результате сознательного отказа от империи главной имперской нации. И произошел распад настолько легко и быстро, что население, прежде всего русское, просто не могло поверить, что это действительно факт: что государство, создававшееся веками и просуществовавшее века, действительно погибло. Несерьезность акта роспуска СССР — где-то в Беловежской пуще собрались три человека и за пол-литра все решили — выглядела анекдотически и не позволяла осознать действительное значение этого события.

Это во многом определило специфику российского постимперского синдрома и тех отношений, которые возникают на постсоветском и постимперском пространстве, оформившемся, за исключением стран Балтии, в виде СНГ.

Затем происходит следующее. Все-таки это некоторое пространство — сохраняется единство СНГ. СНГ — последняя, третья, самая мягкая и самая аморфная форма существования того же самого пространства. И постольку поскольку сохраняется это пространство, оно воспроизводит ту же самую логику, те же самые процессы, которые ему имманентны.

Какие это процессы? СНГ так же невозможен как единство равноправных государств, как не был возможен Советский Союз. Такого быть не может. Это пространство по своей конфигурации может быть лишь российскоцентричным. Борьба за его интеграцию — это борьба за воссоздание российскоцентричного пространства, за создание третьей формы практически того же самого государства.

При этом продолжаются процессы разрушения этого пространства. Вначале, в XIX веке, происходит некоторое оформление, появление самих идей и некоторое зарождение наций, не имеющих ни границ, ни государственных структур. Появляется, например, идея украинцев. Первый распад оборачивается хаосом.

На протяжении советской истории фактически формируются более или менее жизнеспособные, хоть и очень слабые национальные государства. В рамках СНГ продолжает идти этот же самый процесс. Государства, возникшие в 1991 году, были очень слабы. Они были во много раз сильнее и во много раз жизнеспособнее, чем те образования, которые возникли в 1917 году, но все-таки еще достаточно слабы. Сейчас они уже оформились в достаточно жизнеспособные нормальные государства, они привыкли к своей независимости. Практически последнее и самое основное, что сохраняет сейчас единство этого пространства, та связь, которая сохраняется, — это природа политических режимов.

Все режимы стран СНГ (кроме Молдовы), в общем, однотипны. Это режимы имитационной демократии, которые используют демократическую форму при неправовом авторитарном содержании. И поэтому любые стремления их на Запад, стремления выйти из этого пространства имеют достаточно жесткие пределы.

Кучма очень хотел быть на Западе, быть членом западного сообщества, искренне хотел. Но одновременно с этим он хотел поддерживать внутри Украины ту структуру, которая просто несовместима с западными нормами. То же самое — с Исламом Каримовым, который с громадной радостью бросается в союзники Соединенных Штатов, но не желает терять власть.

Сохранение вот этих режимов — это практически последняя связь, последнее, что соединяет. Любая попытка уйти упирается в саму природу, сам характер политического строя.

Это скрепляет единство СНГ, но это же делает в конечном счете неизбежной и его дезинтеграцию. По самой своей природе эти режимы не очень долговечны, они не могут самосохраняться бесконечно. Победа оппозиции в той или иной форме, более или менее бархатные революции неизбежны. Но при ситуации, когда Россия является центром как бы священного альянса, сохраняющего эти режимы, все оппозиции самой логикой вещей становятся антироссийскими. Следовательно, любое изменение СНГ, что мы видим, становится антироссийским.

И относительно устоявшееся вроде бы к середине 90-х годов единство этого пространства в начале 2000-х годов начинает разрушаться вновь.

Я попытался предельно сжато и, наверное, не очень хорошо описать очень длинный процесс. Процесс, который начинался в XIX веке через зарождение современных наций и который еще даже не до конца закончился. Реальный процесс распада имперского пространства занимает даже не сто лет, а значительно больше. И, очевидно, полное его завершение придется на время жизни следующего поколения.

Фотография на обложке: Дмитрий Фурман / dmitriyfurman.ru