Почти двести лет назад литературные тексты и, следовательно, ремесло их писателя стали в России элементом экономики, предметом рыночных — товарно-денежных — отношений. Воспринятая по преимуществу через призму персональной авторской судьбы, тема экономической реальности неизменно драматически развивалась в нашей поэзии. ОУ решил вспомнить несколько ярчайших ее примеров — от Пушкина до классиков новейшей русской литературы.

Александр Пушкин

Разговор книгопродавца с поэтом

Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,

Немножко стоит вам присесть,

Уж разгласить успела слава

Везде приятнейшую весть:

Поэма, говорят, готова,

Плод новый умственных затей.

Итак, решите; жду я слова:

Назначьте сами цену ей.

Стишки любимца муз и граций

Мы вмиг рублями заменим

И в пук наличных ассигнаций

Листочки ваши обратим...

О чем вздохнули так глубоко?

Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко:

Я время то воспоминал,

Когда, надеждами богатый,

Поэт беспечный, я писал

Из вдохновенья, не из платы.

Я видел вновь приюты скал

И темный кров уединенья,

Где я на пир воображенья,

Бывало, музу призывал.

Там слаще голос мой звучал;

Там доле яркие виденья,

С неизъяснимою красой,

Вились, летали надо мной

В часы ночного вдохновенья!..

Все волновало нежный ум:

Цветущий луг, луны блистанье,

В часовне ветхой бури шум,

Старушки чудное преданье.

Какой-то демон обладал

Моими играми, досугом;

За мной повсюду он летал,

Мне звуки дивные шептал,

И тяжким, пламенным недугом

Была полна моя глава;

В ней грезы чудные рождались;

В размеры стройные стекались

Мои послушные слова

И звонкой рифмой замыкались.

В гармонии соперник мой

Был шум лесов, иль вихорь буйный,

Иль иволги напев живой,

Иль ночью моря гул глухой,

Иль шопот речки тихоструйной.

Тогда, в безмолвии трудов,

Делиться не был я готов

С толпою пламенным восторгом,

И музы сладостных даров

Не унижал постыдным торгом;

Я был хранитель их скупой:

Так точно, в гордости немой,

От взоров черни лицемерной

Дары любовницы младой

Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец

Но слава заменила вам

Мечтанья тайного отрады:

Вы разошлися по рукам,

Меж тем как пыльные громады

Лежалой прозы и стихов

Напрасно ждут себе чтецов

И ветреной ее награды.

Поэт

Блажен, кто про себя таил

Души высокие созданья

И от людей, как от могил,

Не ждал за чувство воздаянья!

Блажен, кто молча был поэт

И, терном славы не увитый,

Презренной чернию забытый,

Без имени покинул свет!

Обманчивей и снов надежды,

Что слава? шепот ли чтеца?

Гоненье ль низкого невежды?

Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;

Жуковский то же говорил;

Но свет узнал и раскупил

Их сладкозвучные творенья.

И впрям, завиден ваш удел:

Поэт казнит, поэт венчает;

Злодеев громом вечных стрел

В потомстве дальном поражает;

Героев утешает он;

С Коринной на киферский трон

Свою любовницу возносит.

Хвала для вас докучный звон;

Но сердце женщин славы просит:

Для них пишите; их ушам

Приятна лесть Анакреона:

В младые лета розы нам

Дороже лавров Геликона.

Поэт

Самолюбивые мечты,

Утехи юности безумной!

И я, средь бури жизни шумной,

Искал вниманья красоты.

Глаза прелестные читали

Меня с улыбкою любви;

Уста волшебные шептали

Мне звуки сладкие мои...

Но полно! в жертву им свободы

Мечтатель уж не принесет;

Пускай их юноша поет,

Любезный баловень природы.

Что мне до них? Теперь в глуши

Безмолвно жизнь моя несется;

Стон лиры верной не коснется

Их легкой, ветреной души;

Не чисто в них воображенье:

Не понимает нас оно,

И, признак бога, вдохновенье

Для них и чуждо и смешно.

Когда на память мне невольно

Придет внушенный ими стих,

Я так и вспыхну, сердцу больно:

Мне стыдно идолов моих.

К чему, несчастный, я стремился?

Пред кем унизил гордый ум?

Кого восторгом чистых дум

Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!

Причины ваших огорчений

Мне знать нельзя; но исключений

Для милых дам ужели нет?

Ужели ни одна не стоит

Ни вдохновенья, ни страстей,

И ваших песен не присвоит

Всесильной красоте своей?

Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту

Тревожить сердца тяжкий сон?

Бесплодно память мучит он.

И что ж? какое дело свету?

Я всем чужой!.. душа моя

Хранит ли образ незабвенный?

Любви блаженство знал ли я?

Тоскою ль долгой изнуренный,

Таил я слезы в тишине?

Где та была, которой очи,

Как небо, улыбались мне?

Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

..........................

И что ж? Докучный стон любви,

Слова покажутся мои

Безумца диким лепетаньем.

Там сердце их поймет одно,

И то с печальным содроганьем:

Судьбою так уж решено.

Ах, мысль о той души завялой

Могла бы юность оживить

И сны поэзии бывалой

Толпою снова возмутить!..

Она одна бы разумела

Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела

Лампадой чистою любви!

Увы, напрасные желанья!

Она отвергла заклинанья,

Мольбы, тоску души моей:

Земных восторгов излиянья,

Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,

Наскуча лепетом молвы,

Заране отказались вы

От вашей лиры вдохновенной.

Теперь, оставя шумный свет,

И муз, и ветреную моду,

Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;

Внемлите истине полезной:

Наш век — торгаш; в сей век железный

Без денег и свободы нет.

Что слава? — Яркая заплата

На ветхом рубище певца.

Нам нужно злата, злата, злата:

Копите злато до конца!

Предвижу ваше возраженье;

Но вас я знаю, господа:

Вам ваше дорого творенье,

Пока на пламени труда

Кипит, бурлит воображенье;

Оно застынет, и тогда

Постыло вам и сочиненье.

Позвольте просто вам сказать:

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать.

Что ж медлить? уж ко мне заходят

Нетерпеливые чтецы;

Вкруг лавки журналисты бродят,

За ними тощие певцы:

Кто просит пищи для сатиры,

Кто для души, кто для пера;

И признаюсь — от вашей лиры

Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

1824

Николай Некрасов

Балет

<Отрывок>

Дианы грудь, ланиты Флоры

Прелестны, милые друзья,

Но, каюсь, ножка Терпсихоры

Прелестней чем-то для меня;

Она, пророчествуя взгляду

Неоцененную награду,

Влечет условною красой

Желаний своевольный рой...

Пушкин

Свирепеет мороз ненавистный.

Нет, на улице трудно дышать.

Муза! нынче спектакль бенефисный,

Нам в театре пора побывать.

Мы вошли среди криков и плеска.

Сядем здесь. Я боюсь первых мест,

Что за радость ослепнуть от блеска

Генеральских, сенаторских звезд.

Лучезарней румяного Феба

Эти звезды: заметно тотчас,

Что они не нахватаны с неба —

Звезды неба не ярки у нас.

Если б смелым, бестрепетным взглядом

Мы решились окинуть тот ряд,

Что зовут «бриллиантовым рядом»,

Может быть, изощренный наш взгляд

И открыл бы предмет для сатиры

(В самом солнце есть пятнышки). Но —

Немы струны карающей лиры,

Вихорь жизни порвал их давно!

Знайте, люди хорошего тона,

Что я сам обожаю балет.

«Пораженным стрелой Купидона»

Не насмешка — сердечный привет!

Понапрасну не бейте тревогу!

Не коснусь ни военных чинов,

Ни на службе крылатому богу

Севших на ноги статских тузов.

Накрахмаленный денди и щеголь

(То есть купчик — кутила и мот)

И мышиный жеребчик (так Гоголь

Молодящихся старцев зовет),

Записной поставщик фельетонов,

Офицеры гвардейских полков

И безличная сволочь салонов —

Всех молчаньем прейти я готов!

До балета особенно страстны

Армянин, персиянин и грек,

Посмотрите, как лица их красны

(Не в балете ли весь человек?).

Но и их я оставлю в покое,

Никого не желая сердить.

Замышляю я нечто другое —

Я загадку хочу предложить.

В маскарадной и в оперной зале,

За игрой у зеленых столов,

В клубе, в думе, в манеже, на бале,

Словом: в обществе всяких родов,

В наслажденьи, в труде и в покое,

В блудном сыне, в почтенном отце, —

Есть одно — угадайте, какое? —

Выраженье на русском лице?..

Впрочем, может быть, вам недосужно.

Муза! дай — если можешь — ответ!

Спору нет: мы различны наружно,

Тот чиновник, а этот корнет,

Тот помешан на тонком приличьи,

Тот играет, тот любит поесть,

Но вглядись: при наружном различьи

В нас единство глубокое есть:

Нас безденежье всех уравняло —

И великих и малых людей —

И на каждом челе начертало

Надпись: «Где бы занять поскорей?»

Что, не так ли?..

История та же,

Та же дума на каждом лице,

Я на днях прочитал ее даже

На почтенном одном мертвеце.

Если старец игрив чрезвычайно,

Если юноша вешает нос —

Оба, верьте мне, думают тайно:

Где бы денег занять? вот вопрос!

Вот вопрос! Напряженно, тревожно

Каждый жаждет его разрешить,

Но занять, говорят, невозможно,

Невозможнее долг получить.

Говорят, никаких договоров

Должники исполнять не хотят;

Генерал-губернатор Суворов

Держит сторону их, говорят...

Осуждают юристы героя,

Но ты прав, охранитель покоя

И порядка столицы родной!

Может быть, в долговом отделенье

Насиделось бы всё населенье,

Если б был губернатор другой!

Разорило чиновников чванство,

Прожилась за границею знать;

Отчего оголело дворянство,

Неприятно и речь затевать!

На цветы, на подарки актрисам,

Правда, деньги еще достаем,

Но зато пред иным бенефисом

Рубль на рубль за неделю даем.

Как же быть? Не дешевая школа

Поощрение граций и муз...

Вянет юность обоего пола,

Терпит даже семейный союз:

Тщетно юноши рыщут по балам,

Тщетно барышни рядятся в пух —

Вовсе нет стариков с капиталом,

Вовсе нет с капиталом старух!

Сокрушаются Никольс и Плинке,

Без почину товар их лежит,

Сбыта нет самой модной новинке

(Догадайтесь — откройте кредит!),

Не развозят картонок нарядных

Изомбар, Андрие и Мошра,

А звонят у подъездов парадных

С неоплаченным счетом с утра.

Что модистки! Злосчастные прачки

Ходят месяц за каждым рублем!

Опустели рысистые скачки,

Жизни нет за зеленым столом.

Кто, бывало, дурея с азарту,

Кряду игрывал по сту ночей,

Пообедав, поставит на карту

Злополучных пятнадцать рублей

И уходит походкой печальной

В думу, в земство и даже в семью

Отводить болтовней либеральной

Удрученную душу свою.

С Богом, друг мой! В любом комитете

Побеседовать можешь теперь

О кредите, о звонкой монете,

Об «итогах» дворянских потерь,

И о «брате» в нагольном тулупе,

И о том, за какие грехи

Нас журналы ругают и в клубе

Не дают нам стерляжьей ухи!

Там докажут тебе очевидно,

Что карьера твоя решена!

Да! трудненько и даже обидно

Жить,— такие пришли времена!

Купишь что-нибудь — дерзкий приказчик

Ассигнацию щупать начнет

И потом, опустив ее в ящик,

Долгим взором тебя обведет, —

Так и треснул бы!..

Впрочем, довольно!

Продолжать бы, конечно, я мог,

Факты есть, но касаться их больно!

И притом, сохрани меня бог,

Чтоб я стих мой подделкою серий

И кредитных бумаг замарал, —

«Будто нет благородней материй?» —

Мне отечески «некто» сказал.

С этим мненьем вполне я согласен,

Мир идей и сюжетов велик:

Например, как волшебно прекрасен

Бельэтаж — настоящий цветник!

Есть в России еще миллионы,

Стоит только на ложи взглянуть,

Где уселись банкирские жены, —

Сотня тысяч рублей, что ни грудь!

В жемчуге лебединые шеи,

Бриллиант по ореху в ушах!

В этих ложах — мужчины евреи,

Или греки, да немцы в крестах.

Нет купечества русского (стужа

Напугала их, что ли?). Одна

Откупщица, втянувшая мужа

В модный свет, в бельэтаже видна.

Весела ты, но в этом веселье

Можно тот же вопрос прочитать.

И на шее твоей ожерелье —

Погодила б ты им щеголять!

Пусть оно красоты идеальной,

Пусть ты в нем восхитительна, но —

Не затих еще шепот скандальный,

Будто было в закладе оно:

Говорят, чтобы в нем показаться

На каком-то парадном балу,

Перед гнусным менялой валяться

Ты решилась на грязном полу,

И когда возвращалась ты с бала,

Ростовщик тебя встретил — и снял

Эти перлы... Не так ли достала

Ты опять их?.. Кредит твой упал,

С горя запил супруг сокрушенный,

Бог бы с ним! Расставаться тошней

С этой чопорной жизнью салонной

И с разгулом интимных ночей;

С этим золотом, бархатом, шелком,

С этим счастьем послов принимать.

Ты готова бы с бешеным волком

Покумиться, чтоб снова блистать,

Но свершились пути провиденья,

Всё погибло — и деньги, и честь!

Нисходи же ты в область забвенья

И супругу дай дух перевесть!

Слаще пить ему водку с дворецким,

«Не белы-то снеги» распевать,

Чем возиться с посольством турецким

И в ответ ему глупо мычать...

Тешить жен — богачам не забота,

Им простительна всякая блажь.

Но прискорбно душе патриота,

Что чиновницы рвутся туда ж.

Марья Савишна! вы бы надели

Платье проще!— Ведь как ни рядись,

Не оденетесь лучше камелий

И богаче французских актрис!

Рассчитайтесь, сударыня, с прачкой

Да в хозяйство прикиньте хоть грош,

А то с дочерью, с мужем, с собачкой

За полтину обед не хорош!

Марья Савишна глаз не спускала

Между тем с старика со звездой.

Вообще в бельэтаже сияло

Много дам и девиц красотой.

Очи чудные так и сверкали,

Но кому же сверкали они?

Доблесть, молодость, сила — пленяли

Сердце женское в древние дни.

Наши девы практичней, умнее,

Идеал их — телец золотой,

Воплощенный в седом иудее,

Потрясающем грязной рукой

Груды золота...

<...>

1855–1856

Александр Блок

Новая Америка

Праздник радостный, праздник великий,

Да звезда из-за туч не видна...

Ты стоишь под метелицей дикой,

Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями

Твоего мне не видно лица.

Только ль страшный простор пред очами,

Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,

Я на утлые санки сажусь.

Не в богатом покоишься гробе

Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,

Там старушкой прикинешься ты,

Глас молитвенный, звон колокольный,

За крестами — кресты, да кресты...

Только ладан твой синий и росный

Просквозит мне порою иным...

Нет, не старческий лик и не постный

Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны, да свечи,

Ектеньи, ектеньи, ектеньи —

Шепотливые, тихие речи,

Запылавшие щеки твои...

Дальше, дальше... И ветер рванулся,

Черноземным летя пустырем...

Куст дорожный по ветру метнулся,

Словно дьякон взмахнул орарем...

А уж там, за рекой полноводной,

Где пригнулись к земле ковыли,

Тянет гарью горючей, свободной,

Слышны гуды в далекой дали...

Иль опять это — стан половецкий

И татарская буйная крепь?

Не пожаром ли фески турецкой

Забуянила дикая степь?

Нет, не видно там княжьего стяга,

Не шеломами черпают Дон,

И прекрасная внучка варяга

Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там по' ветру чубы,

Не пестреют в степях бунчуки...

Там чернеют фабричные трубы,

Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,

Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг

Многоярусный корпус завода,

Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком

Ты всё та, что была, и не та,

Новым ты обернулась мне ликом,

И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,

Черный уголь — здесь царь и жених,

Но не страшен, невеста, Россия,

Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,

И железная воет руда...

То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

12 декабря 1913

Владимир Маяковский

Разговор с фининспектором о поэзии

Гражданин фининспектор!

Простите за беспокойство.

Спасибо...

не тревожьтесь...

я постою...

У меня к вам

дело

деликатного свойства:

о месте

поэта

в рабочем строю.

В ряду

имеющих

лабазы и угодья

и я обложен

и должен караться.

Вы требуете

с меня

пятьсот в полугодие

и двадцать пять

за неподачу деклараций.

Труд мой

любому

труду

родствен.

Взгляните —

сколько я потерял,

какие

издержки

в моем производстве

и сколько тратится

на материал.

Вам,

конечно, известно явление «рифмы».

Скажем,

строчка

окончилась словом

«отца»,

и тогда

через строчку,

слога повторив, мы

ставим

какое-нибудь:

ламцадрица-ца.

Говоря по-вашему,

рифма —

вексель.

Учесть через строчку! —

вот распоряжение.

И ищешь

мелочишку суффиксов и флексий

в пустующей кассе

склонений

и спряжений.

Начнешь это

слово

в строчку всовывать,

а оно не лезет —

нажал и сломал.

Гражданин фининспектор,

честное слово,

поэту

в копеечку влетают слова.

Говоря по-нашему,

рифма —

бочка.

Бочка с динамитом.

Строчка —

фитиль.

Строка додымит,

взрывается строчка,—

и город

на воздух

строфой летит.

Где найдешь,

на какой тариф,

рифмы,

чтоб враз убивали, нацелясь?

Может,

пяток

небывалых рифм

только и остался

что в Венецуэле.

И тянет

меня

в холода и в зной.

Бросаюсь,

опутан в авансы и в займы я.

Гражданин,

учтите билет проездной!

— Поэзия

— вся! —

езда в незнаемое.

Поэзия —

та же добыча радия.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь

единого слова ради

тысячи тонн

словесной руды.

Но как

испепеляюще

слов этих жжение

рядом

с тлением

слова — сырца.

Эти слова

приводят в движение

тысячи лет

миллионов сердца.

Конечно,

различны поэтов сорта.

У скольких поэтов

легкость руки!

Тянет,

как фокусник,

строчку изо рта

и у себя

и у других.

Что говорить

о лирических кастратах?!

Строчку

чужую

вставит — и рад.

Это

обычное

воровство и растрата

среди охвативших страну растрат.

Эти

сегодня

стихи и оды,

в аплодисментах

ревомые ревмя,

войдут

в историю

как накладные расходы

на сделанное

нами —

двумя или тремя.

Пуд,

как говорится,

соли столовой

съешь

и сотней папирос клуби,

чтобы

добыть

драгоценное слово

из артезианских

людских глубин.

И сразу

ниже

налога рост.

Скиньте

с обложенья

нуля колесо!

Рубль девяносто

сотня папирос,

рубль шестьдесят

столовая соль.

В вашей анкете

вопросов масса:

— Были выезды?

Или выездов нет?—

А что,

если я

десяток пегасов

загнал

за последние

15 лет?!

У вас —

в мое положение войдите —

про слуг

и имущество

с этого угла.

А что,

если я

народа водитель

и одновременно —

народный слуга?

Класс

гласит

из слова из нашего,

а мы,

пролетарии,

двигатели пера.

Машину

души

с годами изнашиваешь.

Говорят:

— в архив,

исписался,

пора!—

Все меньше любится,

все меньше дерзается,

и лоб мой

время

с разбега крушит.

Приходит

страшнейшая из амортизаций —

амортизация

сердца и души.

И когда

это солнце

разжиревшим боровом

взойдет

над грядущим

без нищих и калек,—

я

уже

сгнию,

умерший под забором,

рядом

с десятком

моих коллег.

Подведите

мой

посмертный баланс!

Я утверждаю

и — знаю — не налгу:

на фоне

сегодняшних

дельцов и пролаз

я буду

— один! —

в непролазном долгу.

Долг наш —

реветь

медногорлой сиреной

в тумане мещанья,

у бурь в кипенье.

Поэт

всегда

должник вселенной,

платящий

на горе

проценты

и пени.

Я

в долгу

перед Бродвейской лампионией,

перед вами,

багдадские небеса,

перед Красной Армией,

перед вишнями Японии —

перед всем,

про что

не успел написать.

А зачем

вообще

эта шапка Сене?

Чтобы — целься рифмой —

и ритмом ярись?

Слово поэта —

ваше воскресение,

ваше бессмертие,

гражданин канцелярист.

Через столетья

в бумажной раме

возьми строку

и время верни!

И встанет

день этот

с фининспекторами,

с блеском чудес

и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,

выправьте

в энкапеэс

на бессмертье билет

и, высчитав

действие стихов,

разложите

заработок мой

на триста лет!

Но сила поэта

не только в этом,

что, вас

вспоминая,

в грядущем икнут.

Нет!

И сегодня

рифма поэта —

ласка

и лозунг,

и штык,

и кнут.

Гражданин фининспектор,

я выплачу пять,

все

нули

у цифры скрестя!

Я

по праву

требую пядь

в ряду

беднейших

рабочих и крестьян.

А если

вам кажется,

что всего делов —

это пользоваться

чужими словесами,

то вот вам,

товарищи,

мое стило,

и можете

писать

сами!

1926

Иосиф Бродский

Речь о пролитом молоке

I

1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.

Издатель тянет с моим романом.

Календарь Москвы заражен Кораном.

Не могу я встать и поехать в гости

ни к приятелю, у которого плачут детки,

ни в семейный дом, ни к знакомой девке.

Всюду необходимы деньги.

Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.

Телефон молчит, впереди диета.

Можно в месткоме занять, но это —

все равно, что занять у бабы.

Потерять независимость много хуже,

чем потерять невинность. Вчуже,

полагаю, приятно мечтать о муже,

приятно произносить «пора бы».

3

Зная мой статус, моя невеста

пятый год за меня ни с места;

и где она нынче, мне неизвестно:

правды сам черт из нее не выбьет.

Она говорит: «Не горюй напрасно.

Главное — чувства! Единогласно?»

И это с ее стороны прекрасно.

Но сама она, видимо, там, где выпьет.

4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.

Оскорбляю кухню желудком лишним.

В довершенье всего досаждаю личным

взглядом на роль человека в жизни.

Они считают меня бандитом,

издеваются над моим аппетитом.

Я не пользуюсь у них кредитом.

«Наливайте ему пожиже!»

5

Я вижу в стекле себя холостого.

Я факта в толк не возьму простого,

как дожил до от Рождества Христова

Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.

Двадцать шесть лет непрерывной тряски,

рытья по карманам, судейской таски,

ученья строить Закону глазки,

изображать немого.

6

Жизнь вокруг идет как по маслу.

(Подразумеваю, конечно, массу.)

Маркс оправдывается. Но, по Марксу,

давно пора бы меня зарезать.

Я не знаю, в чью пользу сальдо.

Мое существование парадоксально.

Я делаю из эпохи сальто.

Извините меня за резвость!

7

То есть, все основания быть спокойным.

Никто уже не кричит: «По коням!»

Дворяне выведены под корень.

Ни тебе Пугача, ни Стеньки.

Зимний взят, если верить байке.

Джугашвили хранится в консервной банке.

Молчит орудие на полубаке.

В голове моей — только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,

в полу, в чулках, в потолочных балках,

в несгораемых кассах, в почтовых бланках.

Наводняют собой Природу!

Шумят пачки новеньких ассигнаций,

словно вершины берез, акаций.

Я весь во власти галлюцинаций.

Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.

Мостовую тихо скребет лопата.

В окне напротив горит лампада.

Я торчу на стальной пружине.

Вижу только лампаду. Зато икону

я не вижу. Я подхожу к балкону.

Снег на крыши кладет попону,

и дома стоят, как чужие.

II

10

Равенство, брат, исключает братство.

В этом следует разобраться.

Рабство всегда порождает рабство.

Даже с помощью революций.

Капиталист развел коммунистов.

Коммунисты превратились в министров.

Последние плодят морфинистов.

Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.

Маркс в производстве не вяжет лыка.

Труд не является товаром рынка.

Так говорить — оскорблять рабочих.

Труд — это цель бытия и форма.

Деньги — как бы его платформа.

Нечто помимо путей прокорма.

Размотаем клубочек.

12

Вещи больше, чем их оценки.

Сейчас экономика просто в центре.

Объединяет нас вместо церкви,

объясняет наши поступки.

В общем, каждая единица

по своему существу — девица.

Она желает объединиться.

Брюки просятся к юбке.

13

Шарик обычно стремится в лузу.

(Я, вероятно, терзаю Музу.)

Не Конкуренции, но Союзу

принадлежит прекрасное завтра.

(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.

Очень возможно, что эти строки

сократят ожиданья сроки:

«Год засчитывать за два».)

14

Пробил час, и пора настала

для брачных уз Труда — Капитала.

Блеск презираемого металла

(дальше — изображенье в лицах)

приятней, чем пустота в карманах,

проще, чем чехарда тиранов,

лучше цивилизации наркоманов,

общества, выросшего на шприцах.

15

Грех первородства — не суть сиротства.

Многим, бесспорно, любезней скотство.

Проще различье найти, чем сходство:

«У Труда с Капиталом контактов нету».

Тьфу-тьфу, мы выросли не в исламе,

хватит трепаться о пополаме.

Есть влечение между полами.

Полюса создают планету.

16

Как холостяк я грущу о браке.

Не жду, разумеется, чуда в раке.

В семье есть ямы и буераки.

Но супруги — единственный тип владельцев

того, что они создают в усладе.

Им не требуется «Не укради».

Иначе все пойдем Христа ради.

Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.

Больше: я знаю, что «коемуждо...»

Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,

неужто я против законной власти?

Время спасет, коль они неправы.

Мне хватает скандальной славы.

Но плохая политика портит нравы.

Это уж — по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.

Не падая сверху — Аллах свидетель, —

деньги чаще летят на ветер

не хуже честного слова.

Ими не следует одолжаться.

С нами в гроб они не ложатся.

Им предписано умножаться,

словно в баснях Крылова.

19

Задние мысли сильней передних.

Любая душа переплюнет ледник.

Конечно, обществу проповедник

нужней, чем слесарь, науки.

Но, пока нигде не слыхать пророка,

предлагаю — дабы еще до срока

не угодить в объятья порока:

займите чем-нибудь руки.

20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.

Это выглядит красивым жестом.

Я занят внутренним совершенством:

полночь — полбанки — лира.

Для меня деревья дороже леса.

У меня нет общего интереса.

Но скорость внутреннего прогресса

больше, чем скорость мира.

21

Это — основа любой известной

изоляции. Дружба с бездной

представляет сугубо местный

интерес в наши дни. К тому же

это свойство несовместимо

с братством, равенством и, вестимо,

благородством невозместимо,

недопустимо в муже.

22

Так, тоскуя о превосходстве,

как Топтыгин на воеводстве,

я пою вам о производстве.

Буде указанный выше способ

всеми правильно будет понят,

общество лучших сынов нагонит,

факел разума не уронит,

осчастливит любую особь.

23

Иначе — верх возьмут телепаты,

буддисты, спириты, препараты,

фрейдисты, неврологи, психопаты.

Кайф, состояние эйфории,

диктовать нам будет свои законы.

Наркоманы прицепят себе погоны.

Шприц повесят вместо иконы

Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.

Объединят нас сплошной спиралью.

Воткнут в розетку с этил-моралью.

Речь освободят от глагола.

Благодаря хорошему зелью,

закружимся в облаках каруселью.

Будем опускаться на землю

исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который

покрыт паутиной лабораторий.

А паутиною траекторий

покрыт потолок. Как быстро!

Это неприятно для глаза.

Человечество увеличивается в три раза.

В опасности белая раса.

Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.

Либо мы их сошлем в иные

миры. Вернемся в свои пивные.

Но то и другое — не христианство.

Православные! Это не дело!

Что вы смотрите обалдело?!

Мы бы предали Божье Тело,

расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.

Есть что-то дамское в пацифистах.

Но чистых отделять от нечистых —

не наше право, поверьте.

Я не указываю на скрижали.

Цветные нас, бесспорно, прижали.

Но не мы их на свет рожали,

не нам предавать их смерти.

28

Важно многим создать удобства.

(Это можно найти у Гоббса.)

Я сижу на стуле, считаю до ста.

Чистка — грязная процедура.

Не принято плясать на могиле.

Создать изобилие в тесном мире —

это по-христиански. Или:

в этом и состоит Культура.

29

Нынче поклонники оборота

«Религия — опиум для народа»

поняли, что им дана свобода,

дожили до золотого века.

Но в таком реестре (издержки слога)

свобода не выбрать — весьма убога.

Обычно тот, кто плюет на Бога,

плюет сначала на человека.

30

«Бога нет. А земля в ухабах».

«Да, не видать. Отключусь на бабах».

Творец, творящий в таких масштабах,

делает слишком большие рейды

между объектами. Так что то, что

там Его царствие, — это точно.

Оно от мира сего заочно.

Сядьте на свои табуреты.

31

Ночь. Переулок. Мороз блокады.

Вдоль тротуаров лежат карпаты.

Планеты раскачиваются, как лампады,

которые Бог возжег в небосводе

в благоговеньи своем великом

перед непознанным нами ликом

(поэзия делает смотр уликам),

как в огромном кивоте.

III

32

В новогоднюю ночь я сижу на стуле.

Ярким блеском горят кастрюли.

Я прикладываюсь к микстуре.

Нерв разошелся, как черт в сосуде.

Ощущаю легкий пожар в затылке.

Вспоминаю выпитые бутылки,

вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.

Не хочу возражать по сути.

33

Я сижу на стуле в большой квартире.

Ниагара клокочет в пустом сортире.

Я себя ощущаю мишенью в тире,

вздрагиваю при малейшем стуке.

Я закрыл парадное на засов, но

ночь в меня целит рогами Овна,

словно Амур из лука, словно

Сталин в XVII съезд из «тулки».

34

Я включаю газ, согреваю кости.

Я сижу на стуле, трясусь от злости.

Не желаю искать жемчуга в компосте!

Я беру на себя эту смелость!

Пусть изучает навоз кто хочет!

Патриот, господа, не крыловский кочет.

Пусть КГБ на меня не дрочит.

Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

35

Я дышу серебром и харкаю медью!

Меня ловят багром и дырявой сетью.

Я дразню гусей и иду к бессмертью,

дайте мне хворостину!

Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!

Выносите святых и портрет Генсека!

Раздается в лесу топор дровосека.

Поваляюсь в сугробе, авось остыну.

36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!

Я помышляю почти о бунте!

Не присягал я косому Будде,

за червонец помчусь за зайцем!

Пусть закроется — где стамеска! —

яснополянская хлеборезка!

Непротивленье, панове, мерзко.

Это мне — как серпом по яйцам!

37

Как Аристотель на дне колодца,

откуда не ведаю что берется.

Зло существует, чтоб с ним бороться,

а не взвешивать в коромысле.

Всех скорбящих по индивиду,

всех подверженных конъюнктивиту, —

всех к той матери по алфавиту:

демократия в полном смысле!

38

Я люблю родные поля, лощины,

реки, озера, холмов морщины.

Все хорошо. Но дерьмо мужчины:

в теле, а духом слабы.

Это я верный закон накнокал.

Все утирается ясный сокол.

Господа, разбейте хоть пару стекол!

Как только терпят бабы?

39

Грустная ночь у меня сегодня.

Смотрит с обоев былая сотня.

Можно поехать в бордель, и сводня —

нумизматка — будет согласна.

Лень отклеивать, суетиться.

Остается тихо сидеть, поститься

да напротив в окно креститься,

пока оно не погасло.

40

«Зелень лета, эх, зелень лета!

Что мне шепчет куст бересклета?

Хорошо пройтись без жилета!

Зелень лета вернется.

Ходит девочка, эх, в платочке.

Ходит по полю, рвет цветочки,

Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.

В небе ласточка вьется».

1967

Тимур Кибиров

Игорю Померанцеву. Летние размышления о судьбах изящной словесности

Эта борьба с омерзительным

призраком нищеты,

неумолимо надвигавшейся

на маркиза, в конце концов

возмутила его гордость.

Дон Фернандо готов был бросить

все на произвол судьбы.

Густав Эмар

Нелепо сгорбившись, застыв с лицом печальным,

овчарка какает. А лес как бы хрустальным

сияньем напоен. И даже песнь ворон

в смарагдной глубине омытых ливнем крон

отнюдь не кажется пророческой. Лесною

дорогой утренней за влагой ключевою

иду я с ведрами. Июль уж наступил.

Дней знойных череда катится в даль, и пыль,

прибитая дождем, ступню ласкает. Томик,

Руслана верного бессмысленный потомок,

мчит, черной молнии подобный, за котом

ополоумевшим. Навстречу нам с мешком

полителеновым, где две рыбешки вяло

хвостами шевелят, бредет рыбарь бывалый

Трофим Егорович: «Здорово, молодежь!

Ну, у тебя кобель! Я, чай, не напасешь

харчей для этакой орясины!» Докучный

рой комаров кружит над струйкой сладкозвучной

источника. Вода в пластмассовом ведре

прохладна и чиста. И Ленка во дворе

пеленки Сашкины полощет, напевая

мелодью Френкеля покойного. Цветная

капуста так и прет, свекольная ботва

пышна... Любезный друг, картина не нова:

дубравы мирной сень, дубровы шум широкий,

сребристых ив гряда, колодезь кривобокий

и, словно фронтиспис из деревенских проз,

в окне рябины гроздь и несколько берез.

И странный взгляд козы, и шип гусей змеиный,

златых шаров краса, незлобный и невинный

мат шильковских старух, и жгучий самогон,

и колорадский жук, и первый патиссон.

Так, Игорь, я живу на важных огородах.

Казалось бы, давно в элегиях и одах

я должен бы воспеть пустынный уголок.

Чем не Тригорское? Гармонии урок

дают мне небеса, леса, собаки, воды.

Казалось бы. Ан нет! Священный глас природы

не в силах пробудить уснувшей лиры звук.

Ах, как красиво все, как тихо все вокруг!

Но мысль ужасная здесь душу посещает!

Далекий друг, пойми, мой робкий дух смущает

инфляция! Уже излюбленный «Дымок»

стал стоить двадцать пять рублей. А денег йок!

Нет денег ни хрена! Товар, производимый

в восторгах сладостных, в тоске неизъяснимой,

рифмованных словес заветные столбцы

все падают в цене, и книгопродавцы

с поэтом разговор уже не затевают.

Меж тем семья растет, продукты дорожают,

все изменяется. Ты право б не узнал

наш порт пяти морей. Покойный адмирал —

Шишков в своем гробу не раз перевернулся

от мэрий, префектур, секс-шопов. Развернулся

на стогнах шумный торг — Гонконг, Стамбул, Тайвань

соблазнов модных сеть раскинули и дань

сбирают со славян, забывших гром победы.

Журнальный балагур предсказывает беды.

А бывший замполит (теперь политолог)

нам демократии преподает урок.

А брокер с дилером и славный дистрибьютер

мне силятся продать Тойоту и компьютер.

Вотще! Я не куплю. Я покупаю с рук

«Имбирную». О да! Ты прав, далекий друг, —

вкус препротивнейший у сей настойки горькой.

С аванса я куплю спирт «Роял»... Перестройка

закончена. Теперь нам, право, невдомек,

чем так прельщал умы хитрейший «Огонек»,

честнейший «Новый мир», Коротич дерзновенный

и «Moscow news». Увы! Читатель развращенный

листает «Инфо-СПИД» и боле не следит

затем, кто, наконец, в сраженьи победит —

свободы друг Сарнов иль Кожинов державный.

Литературочка все более забавна

и непристойна. Жизнь, напротив, обрела

серьезность. Злой Кавказ кусает удила,

имамов грозных дух в нем снова закипает

и терпкой коноплей джигитов окрыляет.

Российский патриот, уже слегка устав

от битв с масонами и даже заскучав

от тягостной борьбы с картавою заразой,

все пристальней глядит на сыновей Кавказа,

что, честно говоря, имеет свой резон,

но лично мне совсем не нравится. Кобзон

отметил юбилей. Парнишка полупьяный

I need your love в метро играет на баяне.

В пивной Гандлевского и Витю Коваля

блатные пацаны избили. Пиздюля

витают в воздухе. А Говорухин бедный

Россию потерял на склоне лет. Намедни

еще была и вдруг — бац! Нету! Где искать?

В Вермонте, может быть?.. Мне, в общем, наплевать

на это все. Но есть предметы, коих важность

не в силах отрицать ни Эпикур вальяжный,

ни строгий Эпиктет. К примеру — колбаса!

Иль водочка! Иль сыр! Благие небеса!

Сколь дороги они и сколь они желанны!

И вот, пока в слезах за склокой Марианны

с кичливою Эстер все Шильково следит,

я отвращаю слух от пенья аонид,

я, как Альбер, ропщу, как Германн, алчу злата,

склоняясь с лейкою над грядкою салата.

Как оной стрекозе, мне песнь нейдет на ум.

Исполнен алчности, озлоблен и угрюм,

прикидываю, как мне обрести богатство.

Поэзия — увы — при всех своих приятствах

низкорентабельна. Конечно, есть Симон

Осиашвили и Ю. Ряшенцев — музон

стихам их придает товарный вид. Ах, Игорь,

когда б я тоже мог спесивости вериги

отбросить и пора-порадоваться всласть!

Ах, пуркуа па? Но нет. Не суждено попасть

мне в сей веселый цех, где некогда царили

Ошанин и Кумач, где Инна Гофф грустила

над тонким колоском, и где мильоны роз

Андрей Андреевич Раймонду преподнес.

Что делать? Может быть, реклама? Мне Кенжеев

советовал. А что? Полночный мрак рассеяв,

сияют Инкомбанк, «Алиса», МММ,

у коей нет проблем, час пробивает Рэм.

Да и завод «Кристалл» явился в новой славе.

И Баковский завод. Да и пахучей «Яве»

пора воспеть хвалу. К примеру — пара строк:

петитом «If you smoke» и крупно «Smoke Дымок!!»

Ну, это Рубинштейн придумал хитромудрый,

а я ни тпру ни ну. Упрямая лахудра

все корчит девочку, кривит надменный рот.

Ах, Муза, Музочка! Как будто первый год,

дурилка, замужем. Пора бы стать умнее.

Короче. Отложив бесцельные затеи

поэзии, хочу смиренной прозой впредь

я зарабатывать. Ведь, если посмотреть

на жизнь прозаика, как не прельститься! Бодро

вернувшись утречком с излюбленного корта,

засесть за новый цикл рассказов, за роман,

который уж давно издатель вставил в план.

Так, просидев в тиши родного кабинета

пять или шесть часов, пиджак такого цвета

зеленого надеть, что меркнет изумруд,

и галстук в тон ему. А в ЦДЛе ждут

друзья, поклонники. Уже заказан столик.

Котлетка такова, что самый строгий стоик

и киник не смогли б сдержать невольный вздох.

Вот благоденствие прямое, видит Бог!

Но это все не вдруг! Покамест, Померанцев,

чтоб растолкать толпу таких же новобранцев

и в сей Эдем войти, на сей Олимп взойти,

нам надобно стезю надежную найти.

Что выгодней? Давай подумаем спокойно,

отбросим ложный стыд, как говорил покойный

маркиз де Сад. У нас, заметим кстати, он

теперь властитель дум и выше вознесен

столпов и пирамид, Пост-шик-модерн российский

задрав штаны бежит за узником бастильским.

Вообще-то мне милей другой французский зэк,

воспетый Пушкиным, но в наш железный век

не платят СКВ за мирную цевницу.

Чтоб рукопись могла перешагнуть границу,

необходимо дать поболее того,

что сытых бюргеров расшевелит. Всего

и надо-то, мой друг, описывать пиписьки,

минет, оргазм, инцест, эрекцию и сиськи,

лесбийскую любовь или любовь педрил,

героем должен быть, конечно, некрофил,

в финале не забыть про поеданье трупа.

А чтобы это все не выглядело глупо,

аллюзиями текст напичкать. Вот рецепт.

Несложно, вроде бы. Теперь его адепт

уже Нагибин сам, нам описавший бойко,

как мастурбировал Иосиф Сталин. Ой, как

гнет роковой стыда хотелось свергнуть мне,

чтоб в просвещении стать с веком наравне.

Не получается. Ох, дикость наша, Игорь,

ох, бескультурье, бля! Ведь сказано — нет книги

безнравственной, а есть талантливая иль

не очень — голубой британец так учил.

Я ж это понимал еще в девятом классе!

А нынче не пойму. Отточенные лясы

все тщусь я прицепить и к Правде, и к Добру.

Прощай же, СКВ! Моральности муру

давно уже отверг и Лондон изобильный,

и ветреный Париж, и Гамбург изобильный.

А строгий Тегеран, пожалуй, слишком строг...

Итак, даешь рубли! Посмотрим на лоток.

Что нынче хавают? Так. Понял. Перспективы

ясны. Наметим план. Во-первых, детективы:

«Смерть в Красном Уголке», «Ухмылка мертвеца»,

«Поручик Порох прав», «Кровавая маца»,

«Хореныч и Кузьмин», «Так жить нельзя, Шарапов!»

«В пивной у Коваля», «Блондинка из гестапо»,

«Последний миллилитр», «Цикады», «Дело Швах»,

«Каплан, она же Брик и Айседора», «Крах

коньковской мафии», «Прозренье Левы», «Драма

в Скотопригоньевске», «Месть Бусикеллы», «Мама

на антресолях», «Кровь не пахнет, миссис Мэйн!»,

«Видок и Фантомас», «Таинственный нацмен»,

«Наследник Бейлиса», «Огонь на пораженье,

или 600 секунд», «Сплетенье рук, сплетенье

ног», «Красное пятно», «Не спи в саду, отец!»,

«Гроб на колесиках», «Крантец на холодец»,

«Фас, Томик, фас!» Хорош.

Ну а теперь романы

под Пикуля, Дюма, а то и Эйдельмана:

«Альков графини Д.», «Киприда и арак»,

«Мсье Синекур», «Вадим», «Перхуровский бивак»,

«Нос принца Фогельфрай», «Ошибка комиссара

Ивана Швабрина», «Сын Вольфа», «Месть хазарам»,

«Арзрумский сераскир», «Ксеркс или Иисус»,

«Средь красных голубой, или Святая Русь

Нью-Йорку не чета», «Семейство Ченчи», «Платье

поверх халата», «Мой курсив для дам», «Проклятье

Марии Лаптевой», «Кавалергард на той,

единственной гражданской», «Домострой

и вольный каменщик».

Затем займусь научной

фантастикою я и мистикою. Звучный

возьму я псевдоним — Дар Ветер. Значит, так:

«Конец звезды Овир», «Космический кунак»,

«Корсар Галактики», «Загадка фараона»,

«Манкурт и НЛО», «Посланники Плутона»,

«Альдебаран в огне», «Хохол на Альтаире»,

«Гробница Рериха», «Пульсар ТК-4»,

«Среди астральных тел», «Меж черных дыр», «Залет

космических путан».

Здесь, Игорь, переход

в раздел «Эротика»: «Физрук и лесбиянки»,

«В постели с отчимом», «Проделки вольтерьянки»,

«Шальвары Зульфии», «Наказанный Ловлас»,

«Маньячка в Гороно», «СВ, иль Восемь раз»,

«Бюст Ниночки», «Кошмар ефрейтора Ивашко»,

«Разгневанный Приап», «Чертог сиял», «Монашка

и сенбернар», «Дневник Инессы», «Карандаш,

Фрейд и Дюймовочка», «Всего лишь герпес!», «Паж

на виноградниках Шабли», «Кровосмеситель»,

«Мечты сбываются, иль Конский возбудитель»,

«Ансамбль „Березка“ и Краснознаменный хор»,

«Лаисин мелкоскоп», «Техничка и член. кор.»,

«Утехи Коллонтай», «Поэт в объятьях кафра»,

«Вот так обрезали!», «Летающая вафля»,

«Цыпленок уточку» и «Черный чемодан».

Вот приблизительно в таком разрезе. План

намечен. Цель ясна. За дело, что ли, Игорь?..

Карман мой пустотой пугает. Раньше фигой

он переполнен был, теперь... А что теперь? —

Свобода! — как сказал Касторский Буба. Верь,

товарищ, верь—Она взошла! Она прекрасна!

Ужасен лик ее. И жалобы напрасны.

Все справедливо, все! Коль хочешь рыбку съесть,

оставь и панску спесь, и выпендреж, и честь.

Не хочешь — хрен с тобой... Бесстыдно истекая

слюной стяжательства, я голову теряю

от калькуляции. Но, потеряв ее,

вновь обретаю я спокойствие. Вранье,

и глупости, и страх исчезли. Треволненья

отхлынули. И вновь знакомое гуденье

музыки чую я. Довольно. Стыдно мне

на Вольность клеветать! В закатной тишине

я на крыльце курю, следя за облаками,

как Колридж некогда, как Галич. Пустяками

божественными я утешен и спасен.

И бесом обуян, и ленью упоен.

Не надо ничего. След самолета алый

в лазури так хорош, что жизни будет мало,

чтоб расплатиться мне. Бог Нахтигаль, прости!

Помилуй мя и грех холопский отпусти!

Кабак уж полон. Чернь резвится и блатует.

Прости, бог Нахтигаль, нас все еще вербуют

для новых глупостей, и новая чума

идет на нас, стучит в хрущевские дома,

осклабившись. Так что ж нам делать? Ведь не Сирии

вернулся в Ульдаборг, мсье Пьер все так же жирен,

все также юморит.

Лощеный финансист,

конечно, во сто крат милей, чем коммунист,

и все же, как тогда от мрази густобровой,

запремся, милый друг, от душки Борового!

Бог ему в помощь! Пусть народ он одарит

«Макдональдсом». Дай Бог. Он пищу в нем варит.

И нам достанется. И все же — для того ли

уж полтораста лет твердят — покой и воля —

пииты русские — свобода и покой! —

чтоб я теперь их предал? За душой

есть золотой запас, незыблемая скала…

И в наш жестокий век нам, право, не пристало

скулить и кукситься. Пойдем. Кремнистый путь

все так же светел. Лес, и небеса, и грудь

прохладой полнятся. Туман стоит над прудом.

Луна огромная встает. Пойдем. Не будем

загадывать. Пойдем. В сияньи голубом

спит Шильково мое. Мы тоже отдохнем,

немного погоди. В рябине филомела,

ты слышишь, как тогда, проснулась и запела,

и ветр ночной в листве плакучих ив шумит,

стволы берез во тьме мерцают, и блестит

бутылки горлышко у полусгнивших кладей.

Душа полна тоской, покоем и прохладой.

И черный Том бежит за тению своей

красиво и легко, и над башкой моей,

от самогоночки слегка хмельной, сияют

светила вечные, и вдалеке играет

(в Садах, наверное) гармоника. Пойдем.

Не бойся ничего. Мы тоже отдохнем.

Кремнистый путь блестит, окно горит в сельмаге.

Вослед за кошкой Том скрывается в овраге.

1992

Сергей Стратановский

Из книги «Тьма дневная. Стихи девяностых годов»

∗ ∗ ∗

И кто-то ваучер вложил

В его протянутую руку

И этот ваучер вложил

Он в бизнес призрачный

торгующий мечтой

О жизни будущей,

о доле золотой

∗ ∗ ∗

Фирма солидная

Фирма «Раскольников и

Сыновья его, внуки»

Предлагает услуги:

доплачивать к пенсии страждущим

Гражданам старым, гражданкам

а взамен их ненужные жизни

Получают ликвидность

∗ ∗ ∗

Не за хилую зону рублевую

Не за нищенский нечернозем

За счастливую выпьем, здоровую

И прекрасную в счастье своем

Кто ее экономику вылечит

Остановит нищанье рубля

Бог спасет или ваучер выручит

И вздохнет с облегченьем земля

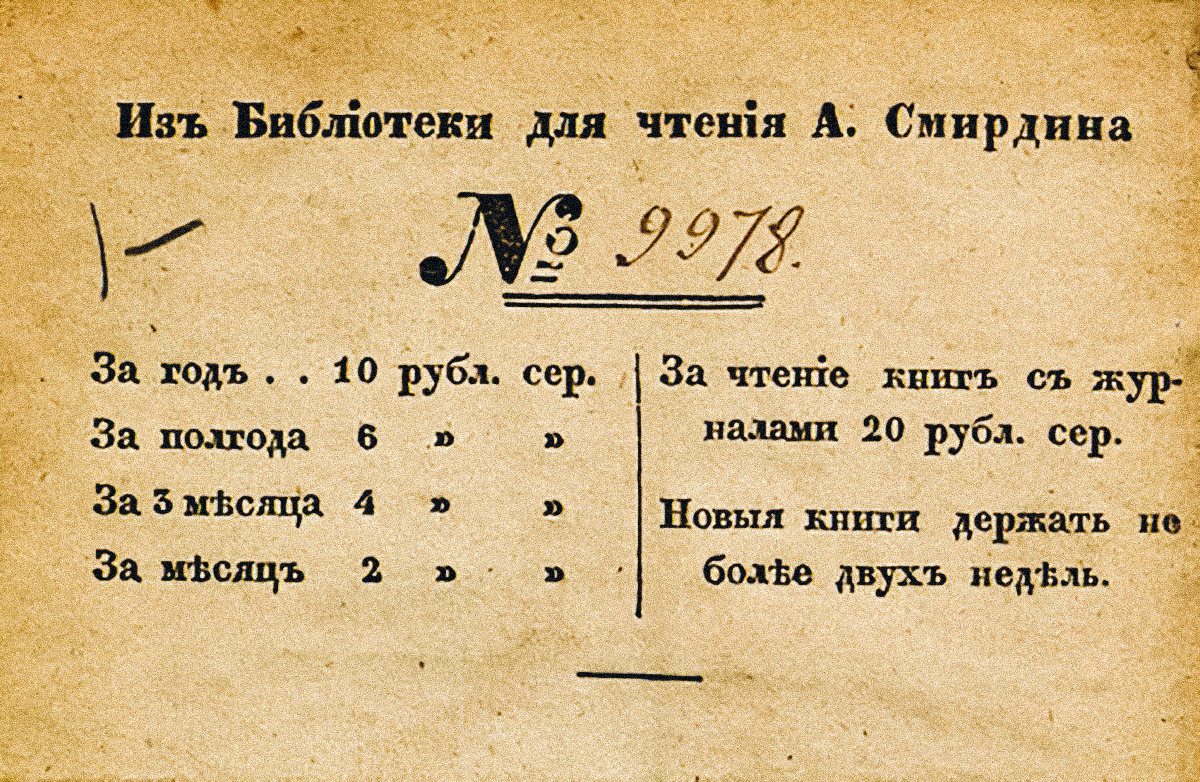

Изображение на обложке:

Читательский билет в библиотеке им А. Смирдина