Дело прошлое

Ирина Савельева — о задачах истории

Эксперты: Ирина Савельева

Ирина Савельева — о задачах истории

Эксперты: Ирина Савельева

Ирина Савельева — о задачах истории

Почему история, написанная историком одного поколения, отличается от истории, написанной историком другого поколения, даже если они пишут на одних и тех же источниках, если они не открывают никакой новой фактографии? Почему общество часто предъявляет претензии и к историческому образованию, и к содержанию исторических произведений, и к разным интерпретациям прошлого?

Очень часто историческое знание отождествляют именно с исторической наукой. То есть все, что мы называем историческими знаниями, кажется принадлежащим домену исторической науки. На самом деле это совсем не так, и не так в двух отношениях. Во-первых, знание о прошлом — чем, собственно, и занимаются историки — вырабатывается не только в истории и не только в универсуме научном, но и в самых разных других символических универсумах, как мы говорим, или формах знания. Знание о прошлом есть философия, это о том, как устроено общество и как оно развивается, в чем состоит процесс развития общества. Знание о прошлом, очень важное для части людей, а в определенные эпохи и для общества в целом, есть у религии. То есть из религиозного знания верующие люди знают очень много о прошлом. И, скажем, опросы, которые проводили в Америке в начале 2000-х годов, показали, что 65% населения верит в библейскую легенду: в сотворение мира в шесть дней, в историю с Моисеем и так далее. То есть это прошлое, которое реально существует для очень большой части населения.

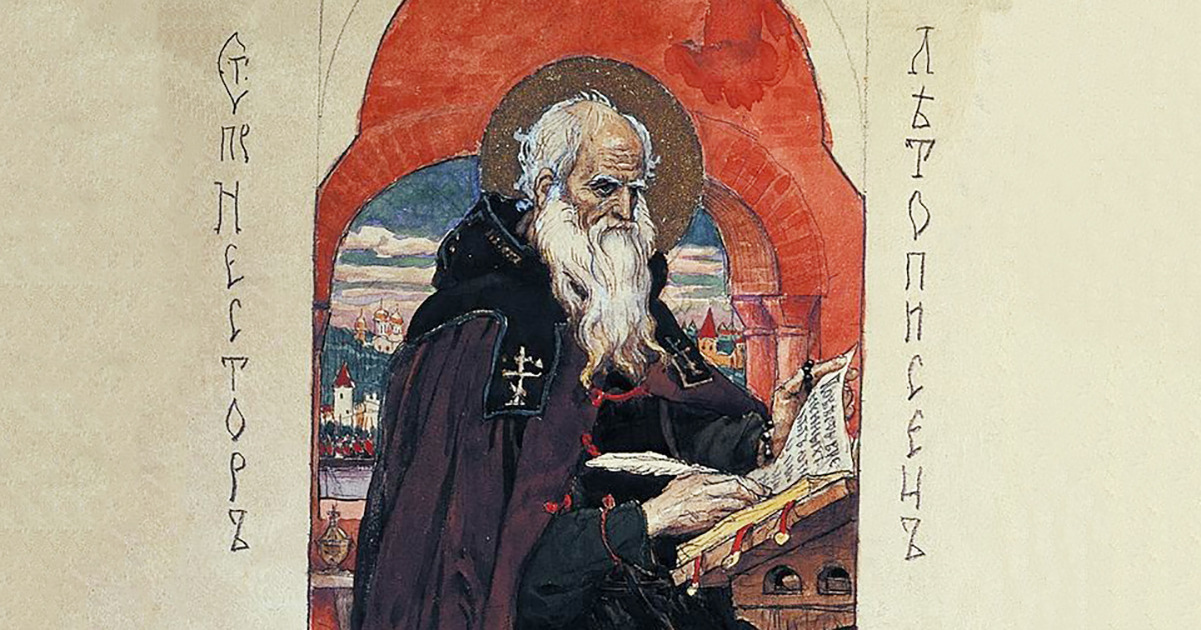

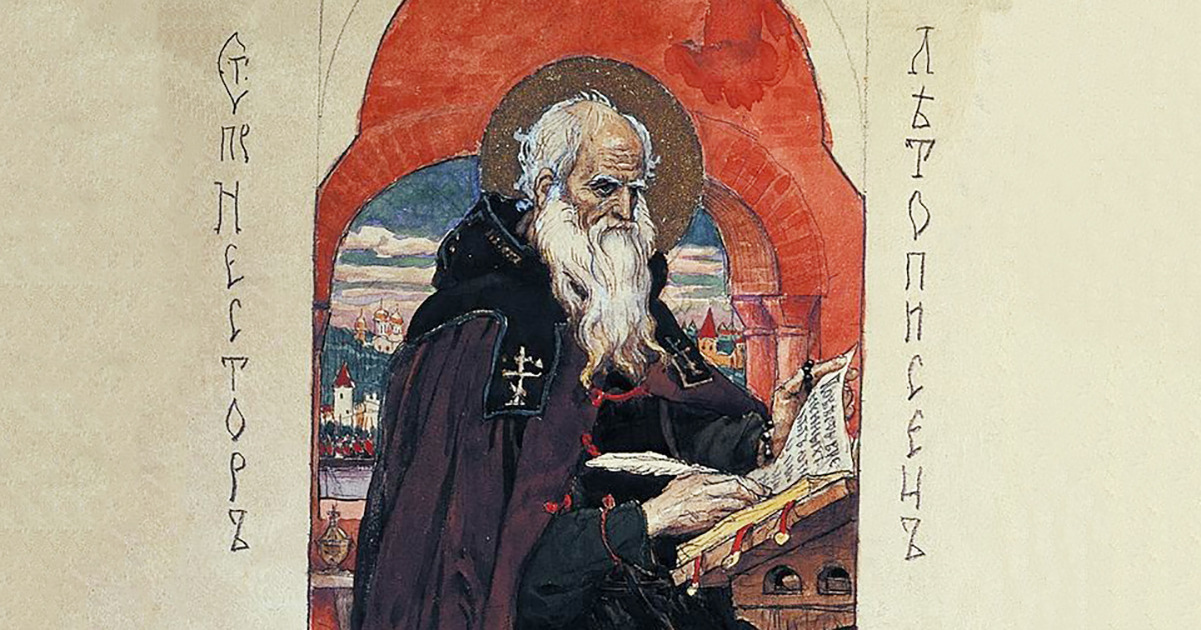

И, наконец — может быть, это самое важное, — огромную часть знаний о прошлом люди получают из искусства. И если мы знаем, как выглядел Иисус Христос, если мы знаем, как завтракали на траве в XIX веке, в период возникновения импрессионизма, или как выглядел Понтий Пилат и какой у него был плащ, то мы знаем об этом из искусства. Может быть, для обычного человека художественное знание прошлого является даже более важным, чем то знание, которое он почерпнул в школе, изучая историю.

И очень часто или почти всегда эти формы знания синтезируются, они не существуют в чистых формах. И в том числе в науке — и в истории — эти знания тоже существуют, присутствуют в смешанном виде. То есть в любом историческом труде, каким бы объективным ни хотел показаться историк, мы можем все-таки вычленить в той или иной степени его знания философские (безусловно), его знания идеологические (не обязательно), его художественное восприятие (возможно) и так далее.

История как наука возникла во второй половине XIX века — тогда же, когда возникли и все фактически науки о человеке. То есть когда возникло то, что мы называем дисциплиной: наука, которая обрела кафедры, дипломы, журналы, сообщества, которая дисциплинировалась в том смысле, что были выработаны конвенции о том, во-первых, какие требования предъявляются к тем, кто практикует эту науку, что значит написать научно-историческую работу, что значит дать историческое образование. И вторая особенность этих конвенций состояла в том, что определялись очень четко границы между разными гуманитарными и социальными дисциплинами. Границы, которые отделяли историю от филологии, позднее — от социологии, от экономики, психологии и так далее. И надо сказать, что эти границы, как только они возникли, — они были и остаются, с одной стороны, с точки зрения когнитивной, идейной очень проницаемыми. Но с точки зрения институциональной они были очень жесткими с самого начала, потому что это была на самом деле борьба за символические ресурсы — за финансирование, за место в университете, за производство профессионалов, за выпуск журналов и так далее. Поэтому в этом смысле, институциональном и конвенциональном, то есть договорном о том, что такое историческая наука, история возникает во второй половине XIX века.

Мы с Андреем Полетаевым вопросу о том, что такое история, что такое историческое знание, посвятили две главные свои книги. Главные в том смысле, что в них было вложено больше всего и интеллектуальных усилий, и труда, и, может быть, даже страсти. Одна называется «История и время. В поисках утраченного», другая называется «Знание о прошлом. История и теория». Из этих книг можно вывести некоторое количество принципов устройства исторической науки, которые я разделяю.

Первый принцип: история — наука теоретическая. Среди историков и сегодня существует очень сильное направление историков-эмпириков, которые утверждают, что они не пользуются никакими теориями, — так же, как когда-то было направление историков, которые говорили, что для них абсолютно не важна философия истории, хотя на самом деле мы всегда могли ее там вычленить. Также сейчас есть историки, которые говорят, что они чистые эмпирики. Это то же самое, что утверждение «я не говорю прозой, потому что я не знаю, что такое проза».

Второй принцип: история — наука точная. Более точная, чем многие другие социальные науки, на мой взгляд, потому что, во-первых — и это как раз одна из основных конвенций исторической науки, — историки должны все подтверждать документированными фактами, извлекать их по возможности из архивов. Без этого никакая историческая работа научной вообще не считается. Хотя понятно, что этим принципом можно как угодно манипулировать. Можно извлекать одни факты и скрывать другие, можно искать факты под свою концепцию или — особенно — политическую позицию и так далее. Но я должна сказать, что в западной историографии такие случаи были (и жестоко наказывались) — когда историк сделал исследование на одних материалах и не знал о существовании других. Потом у него появлялись оппоненты, которые показывали, что если бы он посмотрел на ту же самую проблему с другой стороны, на других документах, то его выводы оказались бы весьма спорными и даже неверными. В частности, Лоуренс Стоун, такой очень известный американский историк, должен был покинуть Англию из-за того, что в молодости написал такую диссертацию, такую работу. То есть история — наука точная.

В шестидесятые годы возникает очень интересный паттерн развития исторической науки. История в каждом передовом исследовании использует теоретический аппарат другой социальной науки. Именно благодаря социологизации, которая тогда произошла, возникают три направления, три структурных блока исторических исследований. Первое — это институты. То есть изучать можно все: школу, университет, церковь, семью, детство, армию и так далее. Второе — это субъекты, их можно вывести из институтов и изучать детей, женщин, солдат и так далее. И третье — это практики. То есть если раньше историки изучали очень определенные практики исторические, политическую борьбу, допустим, то теперь начинают изучать все: посиделки, сплетни, чтение, свидания — все, что угодно. То есть открывается такой огромный мир прошлого, в котором вот это все оставалось неизученным или почти неизученным, нетронутым. А именно, с помощью теорий других наук этот мир становится открытым для познания. Мы вот часто представляем себе мир как некоторое собрание вопросов, на которые мы ищем ответы. А здесь немножко перевернутая картина: здесь огромное количество ответов, к которым у нас еще нет вопросов.

Но в последние буквально семь–десять лет я вижу, что происходит то, что главный редактор журнала History and Theory — это главный теоретический журнал историков уже полвека — назвал «поворот к реальному». Не к реальности, а к реальному. То есть уход от таких проблем, как история памяти, история кино, история всяких культурных феноменов, к более крупным историческим вопросам. В частности, один из главных вопросов для меня, потому что я все-таки специалист по историческому времени и много сил этому посвятила, — это новые подходы к историческому времени.

Для современного человека исчез проект будущего. Мы живем не в ситуации, когда мы знаем, куда идет человечество. Мы живем не в ситуации веры в прогресс или в регресс даже. От этого тройного режима — прошлое, настоящее и будущее — историки перешли к режиму, когда есть прошлое, которое становится более важным, потому что будущего нет, и настоящее, в котором мы живем и которое, естественно, доминирует.

Для каждого процесса, для каждого ареала, для каждой группы существуют свое собственное прошлое, настоящее и, может быть, будущее. Просто могу на примере кембриджской «Всемирной истории» попытаться это показать. Пятнадцать томов. Мы же знаем, как обычно делались многотомники по всемирной истории? Это начиналось с истории Междуречья, потом Египет, потом античность — и к истории Европы. А по краям — история Китая, Индии и так далее как нечто, обрамляющее вот эту европоцентричную историю. А кембриджская «История» построена так: история мировой деревни, история мирового города, история производства, история идей, допустим. Там эти естественные промежутки времени — они наслаиваются, это совершенно не вытянутая по оси времени, по хронологии история.

Прошлым манипулируют, потому что, как сказал еще Альфред Шюц, представитель феноменологического направления в социологии, у человека есть его ближайший социальный мир, у него есть более широкий социальный мир и у него есть социальный мир прошлого. Если человек учит историю и забыл даты, забыл половину исторических деятелей — может быть, это не так важно, как важно то, что он представляет, как устроен социальный мир. Вот в это устройство социального мира, в котором он живет и ориентируется потом всю жизнь, как-то вкладываются потом и художественные знания, и идеологические, и научные, и прочие.

Мы все время, когда говорим о роли истории для обычных людей, имеем в виду политическую историю. А на самом деле историй масса. Есть история интеллектуальная, есть история повседневной жизни, есть история читательских практик. И мне кажется, одна из задач историков — это пропаганда вот именно этого разного исторического знания. История медицины для истории страны и формирования того же самого патриотизма, история науки, история космоса не менее важны, чем история Ивана Грозного, или Александра Второго, или кого угодно. Поэтому, мне кажется, с одной стороны очень важно обратить внимание людей, которые интересуются историей, на хорошие исторические труды по всяким другим направлениям истории.