После того как прошла волна массовых протестов 2011–2012 годов, в интервью Юрию Сапрыкину социолог Алексей Левинсон объяснил, как они были вписаны в городскую жизнь.

– На «Стрелке» вы читали лекцию «Москва как объект политического дизайна и маркетинга». Когда мы говорим о дизайне и маркетинге применительно к политике и конкретно к недавней истории с выборами и митингами – что мы имеем в виду?

– Оба слова здесь употребляются в переносном значении. А смысл употребления чужих для политической действительности слов – в том, что иногда такая умственная процедура помогает увидеть какие-то стороны дела, которые при обычном подходе не видны. Мы видим, что в нынешнем политическом процессе совершаются целенаправленные усилия по созданию каких-то форм: и внешних пластических, и идеологических. Такие усилия делаются обеими сторонами, столкнувшимися в конфликте. Начнем с того, что в Москве события разворачиваются в неких социальных и топографических обстоятельствах, которые заданы ее историей, планировкой, социальной экологией. Ведь за разными частями и элементами города записаны разные смыслы и в некотором роде разные хозяева.

Увидев, что происходит на этих площадях, мы поняли, что, оказывается, город-то наш был слепой, немой. У города нет средств выразить то, что пришлось выражать на демонстрациях.

Наиболее просто решается вопрос с самым центром Москвы: кто там хозяин – более или менее все понимают. Очень существенно, что московская дорожная уличная сеть исторически складывалась как радиально-кольцевая. Это, как известно, были кольца укреплений, Москва защищалась от некоего внешнего врага.

Сейчас срыты все кольца, кроме одного – Кремлевской стены. Слово «кремль» и значит «крепость». Эта крепость в самом центре столицы, а значит, и державы в целом продолжает стоять.

Белый дом, хоть и пережил обстрел и штурм, считается домом. А Кремль – это не здание, это все-таки укрепленная территория. И политическая борьба в России – это борьба за Кремль. Это метафора, которая имеет вполне прямой политический смысл: политические акции, которые мы недавно наблюдали, в общем имеют в виду продвижение сил, которые не согласны с политикой действующей власти, в направлении к этому центру. И то, на каком расстоянии от центра они оказываются остановлены, – показатель соотношения сил.

– При этом большое значение придается как самому факту, что должно быть движение, так и его направлению.

– Векторы направлены к центру. Когда власти дают согласие на те или иные протестные акции, то видно, что их стремление – как можно дальше отбросить от Кремля эти силы или, как это было с последним митингом, придать движению обратный вектор: вот идите Бульварным кольцом, не приближаясь к центру, а потом заверните на проспект Сахарова и шагайте далее, но уже от центра. Эти направления вроде бы заметны только с вертолета, но на самом деле всеми участниками вполне ощущаются. Ведь истинные горожане чувствуют безотчетно, движутся они к центру, или от центра, или по кольцу. Интересно наблюдать, как заработали Садовое и Бульварное кольцо. Бульварное кольцо было помечено еще первым митингом, который Есенин-Вольпин в 1965 году провел на Пушкинской площади; с тех пор Пушкинская площадь стала записным местом протеста. Но Пушкинская площадь – часть Бульварного кольца, с одной стороны, и находится на луче, который устремлен к Кремлю.

– А прогулки и задержания, которые мы видели 7 мая, – это была фактически битва за Бульварное кольцо?

— Да, прогулки и «Оккупай Абай» – это все попытки использовать Бульварное кольцо в качестве места символического присутствия. По сути дела, взять этот рубеж. Я бы еще хотел обратить внимание на то, что этот имевший огромное политическое значение акт – попытка прорыва заграждения со стороны Якиманки, неважно, была ли это провокация или спонтанное действие какой-то части протестующих, – в любом случае ясно, что он приобрел значение именно потому, что это была попытка прорыва в направлении Кремля. К дизайну можно отнести еще два аспекта этих событий. Прежде всего, конечно, декорации протеста: плакаты, знамена, инсталляции, мобили и прочее.

Слава богу, их сразу начали изучать антропологи и филологи, и я выражаю свое уважение людям, которые поняли, что перед ними – событие исторического значения, требующее немедленной фиксации и изучения. Эти люди обратили внимание на содержание лозунгов, на плакаты как произведения дизайнерского искусства. И это всплеск дизайна, автором которого является собственно город. Да, у каждого плаката есть свой исполнитель, носитель замысла и так далее. Но я хотел бы обратить внимание на то, что именно так сегодня говорит Москва. Москва говорила и продолжает говорить этими плакатами, по моему убеждению, куда более содержательно, чем говорят с трибун. И очень важно, кому говорится: это город говорит себе. Если угодно – это страна говорит себе, потому что не только москвичи это видят и читают и не только москвичи это пишут. Кроме плакатов надо видеть еще небывалое для нашей страны изобилие политической символики: этим особенно отличаются левонационалистические организации, они больше всего напирают на символы. И уж там такой разгул дизайна, что просто диву даешься.

– Надо сказать, что дизайнерский уровень очень сильно вырос за полгода. Если на первых митингах публика была более или менее однородной, то последнее шествие – это просто парад хорошо организованных и оформленных колонн.

– Правильно, для определенного сегмента участников это – парад. Такая военизированная, скаутски-милитаристическая эстетика. С явными отсылами к нацистским шествиям, к штурмовикам. Бог им судья, что у них такие эстетические идеалы. Эта часть дела – безусловно внешняя. Но похоже, что сама возможность в буквальном смысле показать флаг для очень многих организаций важнее всего иного. Именно это мне кажется самым главным в социальном, в урбанологическом отношении. Происходит взаимопредъявление друг другу разных частей российского и московского общества. Здесь можно воспользоваться словом «маркетинг» – элементы общества на этом вдруг образовавшемся политическом, символическом рынке продают себя друг другу, стремятся получить максимальную политическую выгоду от этой саморекламы, этого маркетинга своих политических ценностей. Можно сказать и о том, что этот дизайн заменил собой классический дизайн и архитектуру города.

Гражданское общество в России возникает там и тогда, где и когда государственная власть по той или иной причине отсутствует. Гражданского общества, сосуществующего с властью, у нас практически не бывает.

Увидев, что происходит на этих площадях, мы поняли, что, оказывается, город-то наш был слепой, немой. У города нет средств выразить то, что пришлось выражать на демонстрациях.

По сути своей социальной функции город должен был бы давать средства для выражения всем существующим частям сообщества. Город – место общения этих групп. Дело бы совсем было плохо, если бы эту функцию – функцию гражданского общества и функцию города – не взял на себя интернет. Уже тысячи раз говорилось о том, что сейчас онлайновые вещи выплеснулись в офлайн. Но посмотрите, в офлайне они живут мгновенье. Город – вещь постоянная, хоть и динамичная, а этот дизайн, о котором я говорил, – он моментальный, ведь он весь бумажный, картонный, могущий существовать только в ситуации шествия, митинга. Он не может существовать больше нескольких часов. Он – именно временная замена городу. Совершенно ясно показано этими событиями, что у нас нет социальных институтов и нет городских пространственных образований, которые бы отвечали тому социальному многообразию, которое уже в обществе существует. А самое главное в митингах, на мой взгляд, это то, что выросшее социальное разнообразие показало себя. Это новое состояние общества должно найти свое выражение и отражение.

– А что и кто может стать этим отражением? Существует же гигантский кризис доверия в отношении всех возможных лидеров, в том числе и внутри протестного движения.

– Я не думаю, что проблема в том, что наше общество не дозрело до того, чтобы выдвинуть лидера. Я думаю, что как раз наоборот: наше общество более зрело теперь по сравнению с 1990-ми годами, когда 500 тысяч человек кричали «Ельцин, Ельцин», и я был в их числе. Вот теперь никто такого не кричит, и слава богу. На Чистых прудах была вывешена декларация о том, что здесь нет руководителей. И это методология нового движения. Значит, нужны институты, которые работают именно так. В интернете нет начальника интернета, и замдиректора тоже нет – но интернет работает как система. И лагеря эти протестные работали. Все было организовано: уборка мусора, кормежка и так далее. В этом смысле это был город, только без всякого Лужкова или Собянина, даже маленького. Это значит, что слово «самоуправление» не бессмысленно. Есть алгоритмы, есть приемы, люди это отработали. Понятное дело, что сообщество из нескольких сотен человек, которые устроили такой маленький лагерь, – это игра. От этого до управления городом в целом – большая дистанция.

Но я могу сослаться на свой опыт: в городе Междуреченске в конце 1980-х прошла самая первая шахтерская забастовка. Начальство с перепугу удрало из города. И управление городом взял на себя стачечный комитет. Он занялся городским хозяйством, снабжением, они ввели сухой закон – да, шахтеры сами на себя наложили такие ограничения. Город охранялся шахтерскими патрулями, в нем поддерживался порядок, не было никакой преступности. Самоуправление было организовано буквально в какие-то часы и дни.

Сейчас срыты все кольца, кроме одного – Кремлевской стены. Слово «кремль» и значит «крепость». Эта крепость в самом центре столицы, а значит, и державы в целом продолжает стоять.

Гражданское общество в России возникает там и тогда, где и когда государственная власть по той или иной причине отсутствует. Гражданского общества, сосуществующего с властью, у нас практически не бывает.

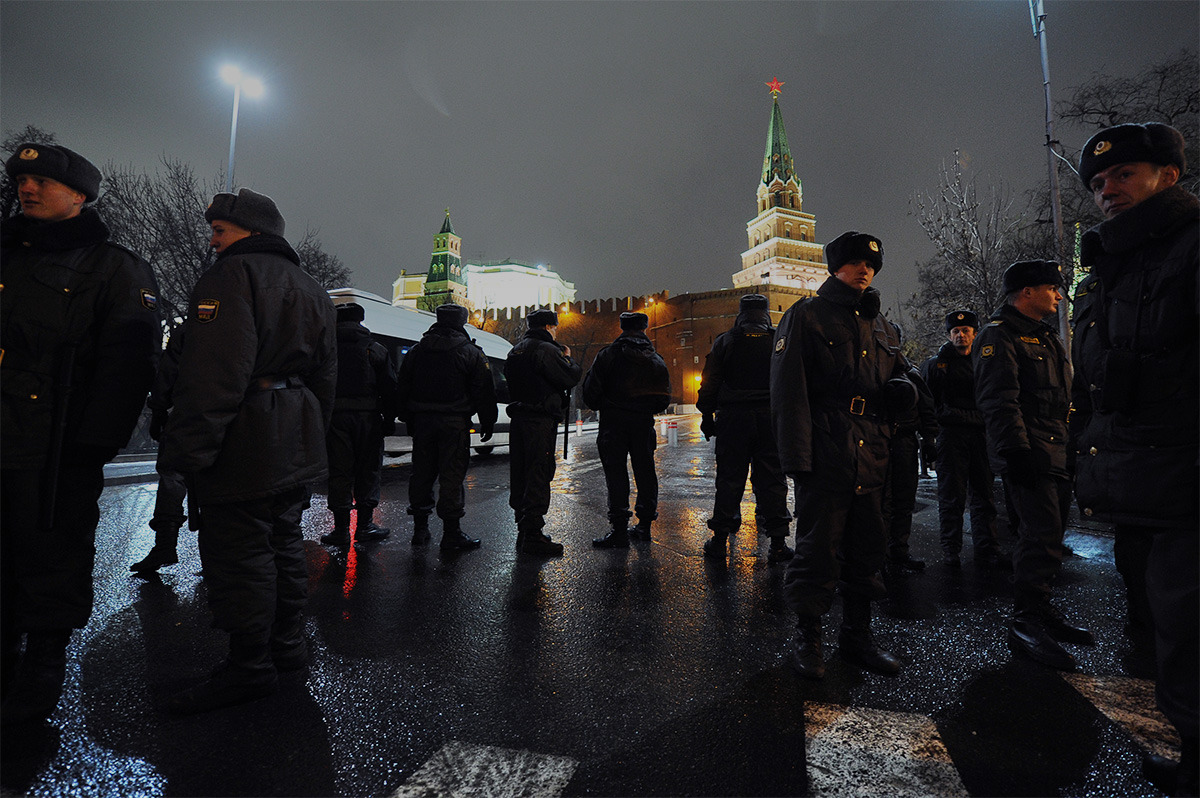

Только в каких-то самых ужасных и крайних случаях, когда собираются матери сыновей, пропавших в Чечне, или детей, умирающих от рака, такие островочки гражданского общества, основанные на отчаянии и на беде, – они могут сосуществовать с властью. Но опять-таки они возникают потому, что власть чего-то не сделала. Интернет потому и является у нас по структуре и функции гражданским обществом, что там нет государства. Продолжая мысль насчет дизайна, хочу сказать, что определенная эстетика этих событий была задана и другой стороной. Сколько в интернете фотографий этих рядов касок, безликих шеренг, грузовиков, автозаков. Демонстрация – это люди, которые обращаются куда-то с текстами, со словами. А против них стоят принципиально бессловесные конструкции, сделанные из людей и машин с решетками. Там принципиально нет ни одного другого слова, кроме слова «полиция». И вся нагрузка дизайна как способа предложить некие ценности и значения ложится на символику силы, насилия, уничтожения. Это о чем говорит? Что власть выделила именно такого посредника для разговора с народом, с обществом. Посредника, который говорить не умеет. Вообще, на нем надето то, что говорить не позволяет.

– Да, но при этом власть в какой-то момент сама начала говорить: смотрите, а у нас тоже есть улица. У нас тоже есть сторонники, кольца, автопробеги. И еще важный момент – правильно посчитать: если у них собирается 60, то у нас обязательно 80.

– Ну хорошо, вывели полтораста тысяч, наверное, технически могли вывести триста или шестьсот, это понятно как делается. Не очень понятен адресат, к которому они обращались: если говорить о реакции российского общества в целом, после декабрьских митингов публика заняла позицию несколько стороннюю по отношению и к тем, и к этим. Ответ, что на митинги приходят за деньги, давали двадцать процентов респондентов в отношении и этих митингов, и тех. Что касается мотивов, самый первый по частоте мотив, который россияне приписывают протестным демонстрациям, – «они недовольны происходящим в стране». А мотив, приписываемый тем, кто пришел на Поклонную, – «они боятся перемен». Так население страны читает семиотику и дизайн этих событий. При этом люди в массе своей о событиях узнают по центральному телевидению, трем большим каналам. А они не интерпретировали эти события таким образом, они давали совершенно другие интерпретации. Значит, это было считано просто с самой картинки – тут, я считаю, вполне уместно говорить о дизайне как о способе говорить не словами, а вещами, образами. Если вернуться к вопросу о маркетинге, можно говорить о том, что обе стороны находятся не только в состоянии конфликта, но и в состоянии определенного рода торга. Причем это торг не просто за то, что «мы пойдем по этой улице» – «нет, вы пойдете по этой». Это торг более общего характера. В ходе этих событий торгуется город. Вот уже несколько разных сил делают заявление: «Это наш город», или: «Москва – русский город», или: «Мы придем сюда», об этом же говорит сама идея оккупации.

– Есть очень важный момент, который звучит с самого начала, – что надо где-то встать и не уходить. Причем властью это тоже считывается как угроза, не менее страшная, чем продвижение к Кремлю.

– Совершенно верно! Это напоминает военную стратегию тех времен, когда были крепости и полевые лагеря. Москва не принадлежит своим хозяевам, если кто-то под стенами крепости гуляет или ночует в спальных мешках, и обе стороны понимают эту логику. Каким образом действуют обе стороны: если эта сторона пытается захватить и придать городское значение тем или иным местам, то другая сторона пытается лишить эти места значения. Триумфальная площадь огорожена забором, там нельзя ходить, это место исключено из городской ткани. Делаются попытки закрыть бульвар, руками коммунальщиков убрать эти части города, чтобы как бы их не было. А прецедент создал, между прочим, Борис Николаевич Ельцин, убравший Манежную площадь. Ведь тогда Красная площадь была церемониальным пространством, а Манежная — нашим, городским. И вот ее уничтожили, сделали местом для прогулок иногородних. Заодно Церетели восстановил ров под крепостной стеной. Вроде бы сказочная шуточная защита, но все-таки ров с водой.

Источник: «Афиша». Июнь 2012 года.

Фотография на обложке: Усиление мер безопасности во время митинга оппозиции «За честные выборы» на Красной площади 10 декабря 2011 года. Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС