ОУ приводит расшифровку публичной лекции социолога Эллы Панеях, прочитанной в рамках курса InLiberty «Возвращение этики» в 2017 году и посвященной ценностной системе современных российских граждан.

Когда социолог говорит об этике, он говорит о ценностях. Ценности — это часть ваших представлений о себе и мире, связанных с вопросами, что такое хорошо и что такое плохо. Как вы должны действовать, в соответствии с какими своими убеждениями вы должны поступать, чтобы чувствовать себя хорошим и правильным. О ценностях социология говорила много, начиная с Вебера, одного из самых ранних представителей социологии. Его знаменитая книга «Протестантская этика», собственно, о чем? Протестантская этика производит дух капитализма, который ведет к экономическому развитию и формированию совершенно нового общественного уклада. Какова его риторика? Для Вебера, который живет в начале ХХ века, представление человека о правильном поведении, о правильном себе в правильном мире связано в первую очередь с религией. Он утверждает, что разные религии содержат разные системы ценностей. Американским протестантам повезло, что та религия, которую они выбрали исповедовать из каких-то совершенно других соображений, содержала ровно такую систему ценностей, следуя которой, ты добиваешься успеха в капиталистическом производстве. Это ценности скромности, то есть заработанное ты должен не расточать, а вкладывать обратно в дело. Ценности, которые говорят о том, что богатство — это то, чем бог благословляет вас. Поэтому не надо стесняться зарабатывать, но надо стесняться безрассудно тратить. Не надо демонстративного потребления, потому что это ваши отношения с богом, а не с миром, — так вам удается достичь процветания и сохранить его. Я очень сильно упрощаю, но идея в чем: одни ценности как-то более предрасполагают общество к развитию, чем другие. Уже довольно давно вопрос о ценностях отвязан от религии, хотя вы сейчас увидите, когда я начну показывать вам слайды, что не до конца отвязан даже сейчас.

С чем не надо путать ценности? Сейчас я пять минут попробую поизображать преподавателя социологии и рассказать чуть-чуть социологической теории. Что делает нас из толпы людей обществом? По этому поводу идет дискуссия, но, в общем, мы привыкли называть эти вещи институтами. Общественные институты — что-то такое, что не является прямым насилием одних людей над другими, но при этом обладает принудительной силой для всех. Вы живете в обществе — и ничего не можете поделать с тем (индивидуально, один вы), что институты в нем такие, а не другие.

Авнер Грейф, ведущий институционалист в социологии после смерти Дугласа Норта, дает наиболее общее определение институтов. Оно звучит так: [институты] — это то, что производит регулярность в обществе. Есть долгая, старая и почтенная дискуссия, что же такое производит регулярность в обществе, что помогает нам понимать друг друга, быть предсказуемыми друг для друга и, с другой стороны, как бы заставлять друг друга в свою очередь быть предсказуемыми и понятными для окружающих. Значит, институты производят регулярность в обществе, производят паттерны — повторяющиеся схемы поведения, схемы мышления. [Мы не похожи] на толпу людей после падения Вавилонской башни, институты делают из нас людей, понимающих друг друга, более-менее предсказуемых друг для друга, — такой социальный клей.

Когда мы говорим о том, из чего состоят эти институты, мы тут же перестаем хоть в чем-то соглашаться друг с другом и у нас становится очень много всяких версий. Вот Дуглас Норт говорил, что это разделяемые правила. Да, есть какие-то правила поведения в обществе, которые выработались в процессе прошлых взаимодействий, которые все люди более-менее понимают и разделяют. Или уже не понимают, потому что интернализировали их, выучили и забыли давным-давно, перестали задавать к ним вопросы. У него есть своя теория про то, как они сложились, я не буду сейчас на ней останавливаться.

Помимо правил есть еще нормы и ценности. Ценности — это наши представления о правильном поведении и правильном себе, а нормы — это наши представления о правильном другом. Вернее, так: это представления окружающих вас людей о правильном другом вас. Когда вы их нарушите, вам прилетит то, что социологи называют социальным контролем. Когда вы отклоняетесь от общественной нормы, люди получают такой как бы маленький жетончик на то, чтобы поступить с вами так, как в среднем социальная норма поступать со своим ближним не разрешает: куда-то вас не пустить, откуда-то вас выгнать, как-то вас обидеть, подойти и обругать. Почему они это делают? По разным причинам. Человек может искренне верить, что по-другому и быть не может, вас нужно немедленно вернуть к норме. А может быть, этот человек просто давно хотел вам за что-нибудь вмазать, а тут вы ему повод дали. Вот еще один элемент институтов.

Теория Грейфа, которая мне кажется наиболее продвинутой и осмысленной из того, что мы пока знаем, предлагает нам смотреть на четыре институциональные элемента, из которых в голове у вас расположены три. Это нормы, ценности, которые являются, собственно, нашей сегодняшней темой, и то, что на русский язык обычно переводят как убеждения, beliefs. Но это не убеждения вроде «я убежденный либертарианец», а, скорее, картина мира. Я буду говорить «картина мира». Это представления людей о том, как все устроено и что иначе, скорее всего, устроено быть не может. Четвертый элемент, о котором говорит Грейф, — это организации, но мы сейчас не будем о них. А три ментальные структуры — это прочно поселившиеся в ваших мозгах тараканы.

Когда таракан становится институтом? Когда он становится разделяемым. Давайте я приведу пример. Если вы в своей юности встретили очень злого велосипедиста, и были им лично психологически травмированы, и в вас поселилось убеждение, что все велосипедисты — очень плохие люди, то это ваша проблема. Возможно, вы пару-тройку раз в своей жизни упустите какие-то хорошие возможности завести друга и делового партнера, потому что увидите его на велосипеде, и у вас сработает ваш личный психологический таракан. Но это еще не институт, это к психологам. С другой стороны, существует много людей, у которых есть убеждения типа «все евреи жадные», «все блондинки глупые». Поскольку таких людей много, это становится уже проблемой для того, на кого этот предрассудок направлен, и, в общем, может дойти до довольно серьезных несчастий и неприятностей, как мы все понимаем. Это может быть сто раз неправда, хотя с тем же успехом может быть правдой. Не все убеждения такого рода являются предрассудками вроде «все блондинки глупые». Но это становится проблемой, поскольку все люди так думают, это начинает влиять на вашу собственную жизнь, и блондинку не возьмут хорошим сотрудником, а возьмут секретаршей, а что периодически происходит с евреями, мне вам тут рассказывать не надо. Так ваши личные психологические тараканы становятся институтами. И категорий вот этих тараканов три: нормы, ценности и представления о мире.

Существует много разной другой социологической теории, которая предлагает еще объяснения, что еще производит вот эту регулярность, что является вот этим социальным клеем. Грейф говорит, что четвертый институциональный элемент — это организация; шире — существуют теории, которые говорят, что это связи людей между собой. С кем вы связаны, с кем вы дружите, до кого вы можете дотянуться, чтобы пообщаться, хотя бы через несколько рукопожатий, а до кого нет — все это существенно фреймирует, ограничивает, формирует вашу социальную жизнь и вашу социальную позицию. Предположим, вы ученый и общаетесь только с учеными, у вас, особенно если вы ученый в рамках социальных наук и вообще других людей живых мало видите, создается, например, ложное впечатление, что все голосуют так же, как вы. А потом народ приходит на участки — «а я не видел ни одного человека, который бы голосовал за Зюганова, как он чуть не выиграл выборы?».

Принято считать, что те элементы, о которых мы говорим, — нормы, ценности и представления о мире — примерно равносильны. Никому особенно не приходит в голову их сравнивать — что перевешивает. Предполагается, что у людей есть некие структурные ограничения, то есть некоторые вещи, с которыми просто ничего не поделаешь. Если у вас доход такой-то, то вы можете отдыхать на Гоа, вроде на Гоа нам еще никто не запретил, но не можете поехать на Лазурный Берег. Это структурное ограничение. Есть рациональное поведение: люди просто включают голову и думают, как бы им сделать себе получше, действуют стратегически, то, что Вебер называл целерациональным действием. В экономике его много, хотя мы знаем, что теперь, слава богу, уже Нобелевскую премию давали за это, что люди не ведут себя чисто рационально даже в своей экономической деятельности. Доказано, что рациональное поведение более-менее выучено, это то, чему надо учиться, это то, что выпускники бизнес-школ делают лучше, чем другие люди. И помимо рационального поведения есть ментальные ограничения, которых три основные категории. Никому особенно не приходит в голову сравнивать их по силе между собой, но есть негласно существующее ощущение, что они примерно одинаковы по силе. Я сейчас буду рассказывать, как ценности измеряют в современной социологии.

* * *

Тут кончилась общепринятая социологическая теория и началось мое мнение. Мне кажется — на основании исследований, в которых я принимала участие в России, — что сравнительная сила институциональных элементов на самом деле разная в разных обществах. Для того чтобы провести такое межстрановое исследование и доказать это утверждение, я боюсь, мне сначала придется стать Рональдом Инглхартом, собрать ресурсы, о которых я даже подумать сейчас не могу. Но некоторыми наблюдениями на уровне публичной лекции я постараюсь поделиться. Похоже, что в России роль ценностей среди институциональных элементов существенно меньше, чем будет ожидать социолог или политолог, который опирается на существующую теорию. Существующая теория в свою очередь опирается на эмпирические данные, собранные либо в западных странах, либо в настоящих традиционных обществах.

Если кто-нибудь здесь все еще верит телевизору, что Россия — это очень традиционное общество, сейчас мы будем удивлять. Есть настоящие традиционные общества, например докапиталистические, хорошо изученные антропологами, а теперь уже и социологами. И там тоже, и в тех и в других, видимо, роль ценностей в поведении людей, в регулировании поведения несколько выше, чем в России. С другой стороны, существует такой предрассудок, что очень большую роль во всяких несчастьях России, в том, что развитие все время прерывается, в том, что какие-то дурные исторические циклы никак не прервутся, играют какие-то очень неправильные ценности. Вот у русского народа какие-то такие ценности — общинные, коллективистские, подавляющие индивида, такие-сякие, нехорошие, неправильные, и именно поэтому здесь все так. Существует конвенциональный, точнее, наиболее конвенциональный в современной социологии способ мерить ценности, и, слава богу, есть уже межстрановые исследования на уровне мира.

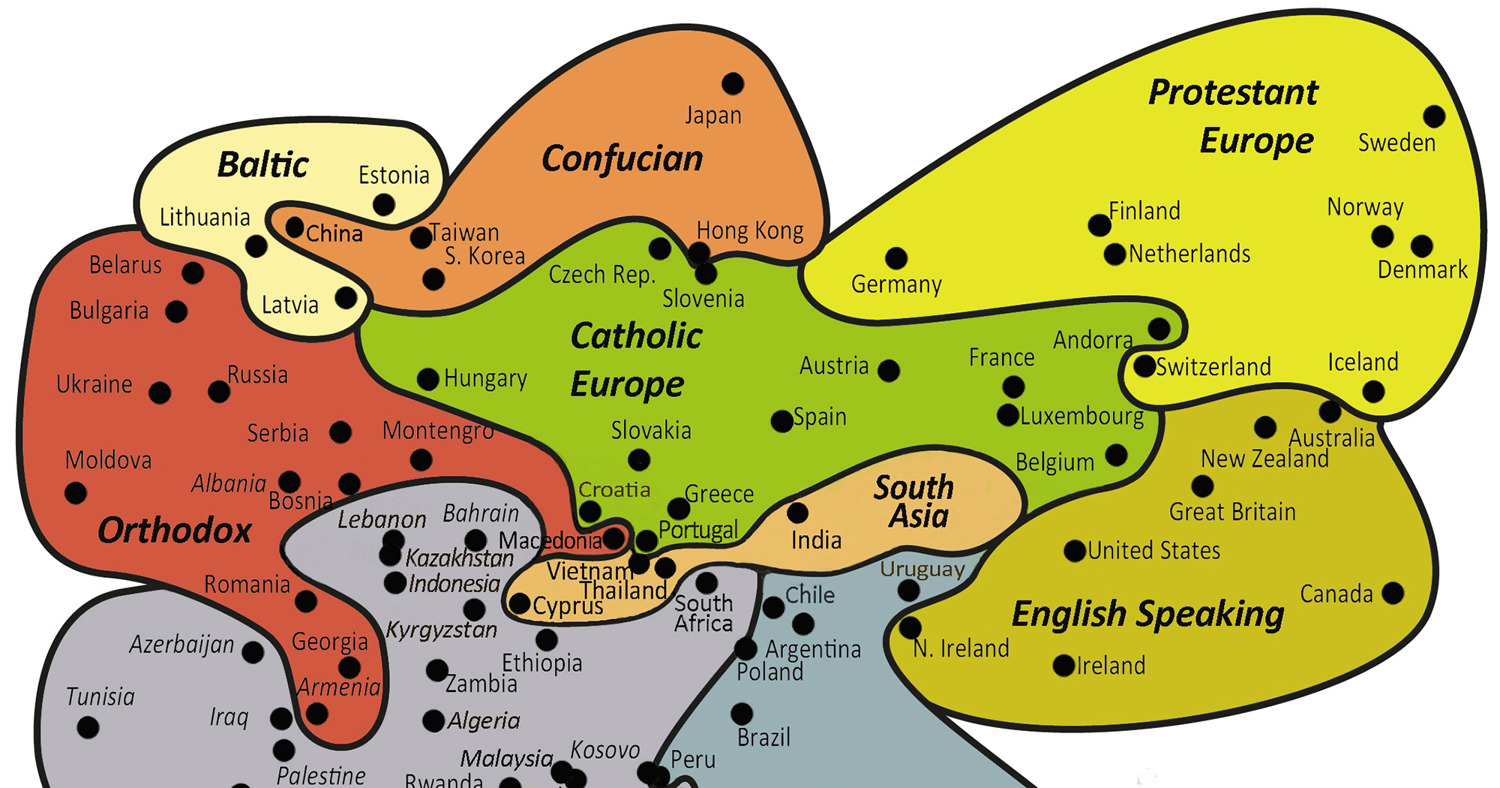

Вот знаменитая культурная карта мира Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля. Это люди, которые запустили много-много лет назад проект World Values Survey, мировое исследование ценностей. Они решили не мелочиться и проверить гипотезу Вебера о том, что ценности, и в частности ценности как производная религии, влияют на развитие. Они составили анкету, похожую на анкету всем вам известного опроса общественного мнения. Жесткий опросный метод: выберите один из четырех ответов на вопрос. Я не буквально цитирую, но принцип такой: можно ли позволять наркоманам быть учителями в школе? А надо ли наркоманов расстреливать? Нет, наоборот, их надо лечить? Хотите ли вы иметь среди своих соседей людей с такими-то особенностями поведения? Что, с вашей точки зрения, надо делать по поводу такой-то общественной проблемы? Таким образом замеряются ценности, которым люди если не следуют в жизни, то по крайней мере вот, озвучивают в достаточно анонимном опросе. Вопросы не прямые, не так вот — что вы больше цените: индивидуализм или хорошие отношения с соседями?

Опрос старательно адаптировали при переводе на соответствующие языки в соответствующих культурах. Естественно, этот метод подвергается огромному количеству критики, но это лучший замер, который мы имеем на сегодняшний день. Страны на слайде объединены по принципу сходных линий. Мы понимаем, что не во всех странах есть одна доминирующая религия, но более-менее. И не то чтобы религия совсем не влияет, но, в общем-то, и не то чтобы все протестанты вверху, а все православные внизу.

Исследователи составили из полученных результатов индекс и выделили две основные шкалы. У них шкал больше на самом деле, но боюсь, что это те две шкалы, на которых удалось наиболее красиво нарисовать религиозную карту. Давайте мы сейчас про религию забудем, а будем говорить о том, что они замеряли. По оси Х идут ценности выживания против ценностей самовыражения. А по вертикальной шкале у нас внизу традиционные ценности, а наверху — секулярные. Вот Россия. Россия — очень секулярное общество, удивительно секулярное. На одном уровне с Россией по этому показателю Венгрия, Испания, Бельгия; чуть-чуть выше — Австрия и Франция, США даже несколько более традиционные. То есть если кто-то думает, что у нас такое традиционное религиозное общество, замеры этого не подтверждают. Люди выражают мнения, которые свидетельствуют об очень малом уважении к традициям.

На шкале выживания рядом с Россией — Сербия, Босния, Румыния, Азербайджан, Ирак, Палестинская автономия, Йемен и Иордания. Вот Гана — в Гане сильно лучше с самовыражением, чем в России. По каким-то ценностям вроде пресловутой традиционности Россия — в ряду самых-самых продвинутых и успешных стран. По шкале самовыражения — в первых рядах относительно проблемных стран.

Теперь посмотрите. Вот картинка, достоинство которой в том, что она взята из того же исследования, как и цифры. На ней картированы ответы людей всего на один вопрос: считаете ли вы, что большинству людей можно доверять? Почему я вам это показываю: потому что мы потом поговорим немного о доверии, но, кроме того, это пример вопроса, который не имеет отношения к ценностям. Он имеет отношение к такой важной социологической категории, как доверие между людьми. И это, скорее, про картину мира, это, скорее, про то, как человек представляет себе окружающий его социальный мир.

Обращаю ваше внимание: это не про ценности, это про картину мира. Вот у нас Россия. Уровень доверия, свойственный России, — вот под ней находятся страны, тут, правда, близко Чехия, Венгрия и Польша, постсоветские страны, но дальше — вот Бангладеш, вот Нигерия. С другой стороны, вот тот же уровень доверия, например, имеет Франция. Высокий уровень доверия в странах с очень хорошими правовыми системами — Швеция, Дания, Норвегия, США не в первых рядах. Аргумент этой статьи, понятно, состоит в том, что низкое доверие — плохой ВВП, развивайте доверие, и у вас будут экономические успехи. Доверие в России невысокое, но, в общем, не то что она находится ниже плинтуса.

Вот место России, что называется, в Европе. Это другое исследование ценностей, которое посвящено исследованию европейских ценностей, вот тех самых знаменитых европейских ценностей, которые надо развивать, чтобы был большой успех. Тут другая группировка систем ценностей. Одна шкала — самоутверждение против заботы о людях и природе, объединенных в одну категорию, другая — сохранение против открытости к изменениям, то есть стабильность против открытости к изменениям. Вот Россия. Ценности самоутверждения против ценности заботы — никакой общинной психологии. В России самоутверждение ценят больше, чем во всех Великобританиях (США тут нет, естественно, потому что это Европа). И при этом ценят очень сильно стабильность, а изменения — нет.

Но на что я хочу обратить ваше внимание. Вот это работа российских исследователей, которые в России провели опрос по той же методике европейской, сконструированной для Европы без учета того, что когда-нибудь туда будет Россия тоже включена. Где у нас оказалась Россия? Ну, на общей кривой она оказалась. Вполне вариант европейской нормы. Более детализированно я не буду тут вдаваться во все. Тут население каждой страны поделено на пять групп, и тут тоже есть, видите, вот Россия, на пять групп по разной ценностной ориентации. Вот из этих пяти групп в России отсутствует одна — вот это ценности роста. Но посмотрите, как варьируются сами европейские страны по этой категории: есть страны, где половина населения больше всего ценит рост. Есть вполне европейские страны, вот Португалия, которую мы так и не перегнали. Вот Россия… Да, Россия на краю спектра, но сам европейский спектр имеет такую вот естественную форму.

По всем остальным четырем категориям, если бы мы по каждой из них построили отдельный график, Россия была бы в серединке. То есть понимаете: из пяти разных групп населения четыре присутствуют примерно так же, как у всех остальных, а это только европейские страны, а пятая находится на общей кривой. Значит, не получается построить картинку, в которой Россия как-то катастрофически, резко, ярко отличается по системе ценностей граждан от продвинутых стран. По ходу, не в ценностях дело. Это я говорю уже мой вывод, когда смотрю на эти графики. Потому что люди, которые их изучают, говорят: о, мы нашли, где Россия отличается, вот в этом-то все и дело.

В прошлом году исследовательский коллектив во главе с Владимиром Магуном напечатал статью: они сообщают нам, что между 2008 и 2012 годом тенденция к росту доли людей с индивидуалистическими ценностями в России привела к тому, что их стало больше половины. Понятно, что это вопрос того, как мерить. Но тенденция идет в эту сторону, и это видно на больших группах людей.

Между тем мы действительно видим, что ценности такого рода, какие есть в Европе и в России, в принципе способствуют благосостоянию, развитию, безопасности, хорошей правовой среде и так далее. Тому есть много доказательств; те, которые я вам показала, не единственные и, наверное, не главные. Почему России не помогают-то такие более-менее нормальные ценности? Тут я ухожу от апробированных данных и начинаю излагать свои собственные фантазии.

* * *

Мне пришлось довольно много участвовать в исследованиях, где одновременно применяются три категории сбора данных: опросы; качественные методы (в первую очередь интервью, когда мы сидим и разговариваем с людьми, имея возможность просто посмотреть, как они работают); статистика, которую генерируют сами эти люди. Я занималась взаимодействиями между фирмами и контрольными государственными организациями, социологией полиции, судов и прокуратуры. Не одна, естественно, занималась, а в составе Института проблем правоприменения в Петербурге. И там в некоторых случаях была возможность дать анкеты нашим исследуемым и собрать 300–500 анкет с вопросами об их работе, о том, как она устроена. Кроме того, я приходила в суды, общалась, смотрела, интервьюировала людей — они длинно-длинно рассказывали мне про свою жизнь, пару часов под диктофон, от получаса до бесконечности. Существуют социологические методы анализировать такие данные, пытаться понять, что у людей действительно происходит, что у них в головах и как выглядит картина мира.

Третий источник знаний — это статистика, которую они генерируют. Когда люди работают в организациях, особенно государственных, они генерируют бумагооборот, из которого получается статистика. Это необъективный замер: бумаги пишут совершенно не для того, чтобы в результате получились честные данные о работе, а для того, чтобы произвести впечатление на свое начальство, которое производит впечатление на свое начальство и при этом решает такие интересные противоречивые задачи.

Например, руководству полиции нужно, с одной стороны, продемонстрировать рост своей активности, а с другой — снижение преступности. Вот у нас за последний год по отчетности правоохранительных органов выросла преступность на 5%. Все страшно схватились за голову: это что же такое, это преступность с такой скоростью растет? Я вас уверяю, если бы преступность в России на 5% выросла за год реально, вы бы это увидели невооруженным взглядом на улицах, вам бы на улицу стало страшнее ходить, потому что очень быстрый рост. Вот представьте себе, что такое 5% в год в пересчете на пять лет — это ой, это вот как в девяностые годы, вдруг раз и подскочило. Что на самом деле произошло? Правоохранительным органам стало легче проводить уголовные дела через суды.

Правоохранительные органы у нас в свете последних политических событий влияния прибавили себе, а суды не прибавили, им от посткрымского перераспределения власти между разными частями государства ничего особенного не досталось. Они мирные гражданские люди, наши судьи, 67% из них — женщины. В такой патриархальной стране, как Россия, это должно вам кое-что сказать о влиянии и реальном статусе профессии. Баланс власти изменился, граница того, что можно и нельзя провести через суды, чуть-чуть подвинулась. И мы имеем пятипроцентный рост работы правоохранительных органов — они стали в целом больше приносить дела в суд и выигрывать, поскольку правоохранительные органы выигрывают гораздо больше 99% дел в судах, сильно больше, проигрывают парочку из тысячи. Ну, то есть оправдание — это проигрыш правоохранительных органов. Статистика в данном случае сгенерирована изменением баланса власти. И если мы не принимаем эти данные за отражение их фасадной ценности, мы можем их анализировать и понимать, что происходит.

Что я наблюдала в опросах и анализе других данных? Это несколько вещей, которые меня довольно много приводили в недоумение, и вот, кажется, удалось сформулировать, что же на самом деле происходит. Первое. Мы опрашиваем судей, в частности, их спрашиваем в лоб: «Что для вас самое важное в деятельности судьи — законность, гуманность, это, то, еще что-то?» Законность, говорят судьи, как им и положено. Я интервьюирую этих судей, то есть долго говорю по душам, и выясняю довольно интересную вещь: что, вы знаете, у них действительно есть ценности.

Как мы видим ценность в деятельности человека? Когда он действует против своих интересов, потому что считает это правильным. Глядя на бюрократическое устройство судейской машинки, мы примерно понимаем, что именно судьи считают правильным. Когда я не могу выделить интересы или давление среды, норму — когда они идут против этого всего. Я вам скажу, где они идут. Во-первых, они очень ценят, больше, чем от них требует закон, ценят то, что называется реституцией. Они больше, чем от них требует закон, думают не об интересах государства как представители правопорядка, а об интересах конкретного потерпевшего и иногда довольно интересные финты проделывают, в том числе и с нарушением закона, чтобы потерпевший получил, например, свою компенсацию. Когда судья нарушает закон не из коррупционных соображений, не по звонку начальства, а просто потому, что у него есть эта ценность, это действительно ценность.

С третьей стороны, когда я спрашиваю судью, что такое хороший судья, с кем хочется работать рядом, она начинает мне рассказывать примерно так: все делает вовремя, без ошибок, читает все уголовные дела… Потому что, надо понимать, у них нет отдельного времени читать уголовные дела. Они, как зайчики, берут эти уголовные дела и читают дома в свое свободное время. Считают это нужным. Хотя по закону судья не должен читать уголовное дело. Уголовное дело — это версия обвинения. Судья должен выслушать стороны и сравнить их позиции. Судья посылает адвоката далеко и надолго, но зато внимательно, с карандашиком читает уголовное дело. За этой этической нормой стоит и рациональность тоже, должна сказать в скобках, потому что таким образом она предохраняет себя от того, что если ее решение будет опротестовано, то затребуют именно уголовное дело. Там его будут читать лучшие юристы, чем она, с таким же карандашиком, и если найдут ошибку в решении, то у нее будет отмена, а за отмены их бьют, наказывают, даже уволить могут. Они этого боятся, но, кроме того, у них есть эта ценность — хороший, исполнительный человек.

Это явление было описано еще на примере советских судей Питером Соломоном, который сформулировал так: вместо юридической подотчетности у российских судей подотчетность бюрократическая. И я подтверждаю: у них этика бюрократа. Аккуратность, точность, недоставление проблем начальству, не подводить коллег, делать много работы в короткий срок, соблюдение сроков — безумно важно соблюдение сроков. Закон крайне вторичен, он является предметом манипуляций не только в своих шкурных интересах, но и в интересах следования своим ценностям.

Теоретически судья — это человек с очень большой дискрецией, у него очень большой диапазон решений. Я смотрю на структуру, понимая вот эту вот их бюрократическую рамку, в которой они действуют, смотрю на структуру судебных решений. Это не какая-то моя статистика, это генеральная совокупность, померенная непосредственно судебным департаментом. И я вижу, что они очень не любят сажать невиновных людей. Реально — у них есть ценность не сажать невиновных людей в тюрьму. Они все, из интервью видно, понимают, что тюрьма никогда ни одного человека не исправила. Они участвуют в вынесении приговоров по условно-досрочному освобождению, они общаются с людьми, которые прошли через это дело, то есть у них это все перед глазами, они понимают, они не идиоты. Поэтому там, где у них есть возможность не ссориться с правоохранителями, но не сажать человека в тюрьму — приговорить к штрафу, например, они так и делают. Естественно, у них есть все социальные предрассудки положенные, кого обязательно надо закрыть, а кого не надо.

Значит, они делают ценностный выбор, но в очень-очень узких рамках. Им то количество власти, которое у них есть, позволяло бы делать его в гораздо более широких рамках, если бы они не боялись идти на конфликт и не находились в рамках бюрократической системы, которая каждый слишком гуманный приговор или слишком мягкую статистику приговоров расценивает как признак коррумпированности. Если твои приговоры в среднем гуманнее, чем в среднем по больнице, на тебя начинают с подозрением смотреть. Если бы они не нравились системе, которая ценит гораздо больше способность «работать на конвейере» (они все говорят это слово — «конвейер»), они бы могли быть лучшими судьями. Не идеальными, но сильно лучшими.

Почему показательны судьи? Потому что это люди, у которых теоретически должна быть высокая дискреция и профессиональная этика. Тут не ожидаешь, что человек будет вести себя идеально рационально. Соответственно, их ценностно ориентированное поведение происходит в лакунах рациональности и общественной нормы: как соседи на них посмотрят, какие ограничения накладывает организация. Они очень дешево свои ценности ценят. Они гораздо больше боятся, гораздо выше ценят свой комфорт, безопасность и все такое прочее.

Я смотрела на разные профессиональные группы, и там везде эта картинка. Люди ведут себя предельно рационально в тех рамках, которые задают общественная структура, социальная норма и просто рациональные соображения, включая совсем уж шкурные: просто чуть лишнего времени не потратить, чуть больше напряжения на рабочем месте не заиметь. Но сами ценности, которым люди при этом следуют, не такие бесчеловечные. Такое ощущение, что человеку, работающему в России, внутри российской организации, особенно государственной, нужно не меньше, а гораздо, гораздо больше свободы, чтобы начать вести себя в соответствии с теми самыми нормальными ценностями. Теми, которые теоретически могли бы привести к развитию, благосостоянию и хорошей правовой среде. Это мое первое наблюдение. Слабенькие ценности, сильная норма, сильное рацио. Очень сильное убеждение, что ничего не может быть по-другому, а вес ценностей, желание быть красивым и хорошим в собственных глазах гораздо ниже. Считать, что в России нет ценностей, неправильно. На самом деле в России ценности у людей нормальные, но слабенькие, дешево их котируют.

Наблюдение номер два. Оно повторяется раз за разом, когда я начинаю изучать людей в организациях. Например, у меня было исследование Федеральной антимонопольной службы. У нас в России выдающаяся совершенно по своим масштабам Федеральная антимонопольная служба, которая больше, чем аналогичные службы чуть ли не всего мира в сумме, и дел просматривает столько, сколько всем остальным не снилось, вместе взятым. По множеству разных причин, но, в общем-то, по тем же, почему у нас полиция стремится как можно больше уголовных дел протащить через суды, — потому что палочная система, отчитываться надо ростом показателей, и так далее, и тому подобное.

Я социолог, я не очень верю в то, что люди ведут себя рационально. Я прихожу в поле каждый раз, ожидая увидеть профессиональную культуру, профессиональные ценности, организационную культуру. А потом я описываю, что люди делают внутри государственной организации, прихожу рассказывать про это на конференции и слышу эту критику опять и опять: Элла, у тебя опять теория рационального выбора сплошная, у тебя все объясняется тем, что люди ведут себя рационально в предложенных условиях. Я не прихожу в поле с этим предположением. Просто люди настолько сильно ограничены структурно этими организационными ограничениями, палочной системой, бесконечными регуляциями и настолько мало ценностно ориентированы, что их поведение практически без остатка объясняется так. Вот эти решения они приняли в своих шкурных интересах, из этих решений сложилась та норма, которая теперь их ограничивает.

Где ценности? Где-то там, в лакунах, совсем маленькие. Ценностно ориентированное поведение в России ограничивает жесткая институциональная структура. Очень много формальных правил, они плохие, противоречивые и изменчивые, их постоянно меняют. Почему? На эту тему есть разные теории. Лучшую из мне известных только что буквально высказал политолог Владимир Гельман. Он предложил непротиворечивую новую схему того, как устроен политический режим в современной России. Я не буду пересказывать целиком, но там есть важный тезис: формальные правила в текущей политической структуре России оказываются побочным эффектом борьбы за власть и ренту. Идет какая-то политическая игра, идет какое-то рейдерство в бизнесе, попытка прижать какой-то бизнес, отнять какой-то кусок — в ходе этого пишутся правила, которые удобны для этой конкретной разборки. Но, поскольку закон един для всех, эти правила, не примеренные на другие ситуации, прямо вот так хлобысть — и становятся обязательными для всех. Поэтому они такие неадекватные и поэтому так часто меняются. Это объяснение не мое, это вот лучшее из известных мне объяснений, почему так.

В этой ситуации поведение ограничивают не только формальные правила, поскольку они неисполнимы; очень устойчивы неформальные конвенции по поводу того, что мы с этими правилами делаем, чтобы хотя бы имитировать их исполнение. Не остается места для ценностно ориентированного поведения даже там, где оно есть; даже там, где эти ценности есть, мало остается. С другой стороны, опять же это ничего не говорит о содержании ценностей — только о том, что люди мало того что не очень готовы ради них чем-то жертвовать, но еще и поставлены в такие условия, когда если жертвовать, то придется, что называется, уже сразу всем: просто уходить с госслужбы, уходить из бизнеса, потому что, понимаете, госслужба снаружи сжата вот этой системой формальных правил, а бизнес снаружи сжат не только системой формальных правил, но еще и тем, что в результате попыток имитировать исполнение своих правил на них как бы генерируют государственные контрольные органы и особенно правоохранители, которые занимаются тем, что было метко коллегами из ВШЭ названо «уголовное регулирование бизнеса», когда любое нарушение может быть перетолковано именно как уголовное нарушение в любой момент, поэтому все ходят под статьей, всех прокуроры ждут, а на самом деле является уголовным регулированием не бизнеса, а всей регистрируемой активности в стране: бизнеса, деятельности государственных организаций, деятельности самих правоохранителей, ну и НКО, само собой. Все, кто генерирует бумагооборот, все находятся вот в этих условиях. Это очень сильно ограничивает возможности вообще любого другого поведения, кроме вот того, которое я уже описала.

Если бы у меня было еще два часа, я бы вам еще примеров насыпала. Но вот картина, которую я пытаюсь нарисовать. Смотрите, что следует из моих слов, если вы мне поверили, что у людей в России ценности вполне продуктивные для развития, вполне похожие на то, что называется «европейские ценности». Но люди поставлены в условия, когда они очень мало могут следовать своим ценностям. Что из этого следует? Как мне кажется, три таких более-менее практических вывода. Во-первых, не нужно бояться говорить о том, как выглядит для вас «хорошо» или «плохо». Тут вы не разойдетесь с обычными людьми. У обычных людей есть тьма предрассудков, но у них вполне человеческие, вполне уже современные теперь базовые ценностные установки. И вы можете продемонстрировать, что из этих базовых установок следует другое отношение к тем вопросам, по которым у них предрассудки есть.

Вторая вещь, которая мне кажется важной: просвещение работает лучше агитации. Картина мира, представление о том, как все устроено, что возможно, а что нет, имеет гораздо больший вес в регулировании поведения людей в России, чем представление о том, что хорошо и что плохо. Поэтому те люди, которые продвигают общество в правильном направлении, это те люди, которые популяризируют, скажем, исследования. Герой нашего времени — это Ася Казанцева. Это вот такая вторая история.

Третья история. Сейчас стало модно, наверное, аншлаги на таких лекциях — часть этого, сейчас стало модно думать о будущем: а что после? Понятно, что никакое состояние политической системы не вечно и в какой-то момент придется выстраивать что-то новое и исправлять все, что поломано или проржавело до такой степени, что уже не чинится. И, разумеется, очень хочется для этого поменять людей. Люстрацию устроить, полицию разогнать, как Саакашвили, и набрать новую. У Саакашвили получилось, с полицией все в порядке, с чем с чем — с этим получилось. Поменять людей, потому что люди очень плохие. Но на самом деле это люди, которые будут себя вести, хотят себя вести гораздо лучше, чем ведут, а будут себя вести так, как предписывает социальная структура. Поэтому нужна не смена штата, а демонтаж структуры.

Например, есть дискуссия о реформе полиции: как бы нам так реформировать полицию, чтобы она стала приличной? Стандартная реформа — это какие-то подразделения разделить, какие-то перевести в другое подчинение, скажем, переподчинить местным властям, сделать муниципальной полицией. Это не сработает. Я сама как-то участвовала в написании этих предложений на прошлом этапе, но все, время, когда это можно было сделать, прошло. Нужен демонтаж социальных структур. Просто вот отдел либо формируется с нуля, либо разгоняется целиком, никаких передач функций, никаких слияний и разделений. Чтобы сломать все социальные связи, сложившуюся норму, сложившуюся рутину и практики работы.

Если бывший полицейский из какого-нибудь совсем вконец прогнившего ОБЭПа придет наниматься в будущее ГАИ в количестве одной штуки, ничего страшного в этом не будет. Его опыт работы значит гораздо меньше, чем то, что он попадает в другую новую структуру. Это можно сделать по частям, необязательно сразу: у нас миллион полицейских. Это вполне может быть сделано типа отдел за отделом, тип подразделений за типом подразделений. Демонтаж социальной структуры, разрушение коррупционных или просто вот таких вот рутинных антизаконных социальных связей, разрушение существующих рутин. Люди могут быть те же самые, лишь бы они не собрались обратно в ту же пирамидку.

Мне кажется, что, хотя неприятно слышать «в России очень слабые ценности», это может быть хорошая новость. Потому что структуру можно пересобрать без огромного социального конфликта. Будем надеяться, что к тому моменту, как этот вопрос встанет ребром, а это навряд ли будет завтра, все еще будет не хуже, чем теперь. Не придется говорить: ребята, вот два года назад я это предлагала, а сейчас уже только люстрация, только с нуля, желательно на необитаемом острове с новым народом. Собственно, это все, я уже перебрала время, спасибо за ваше терпение.